|

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности тесно связан с историей и жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии. Эта супружеская чета жила в городе Муроме Владимирской области в XII-XIII веках. История их романтичной любви и примерного жития началась с настоящего чуда, о чем и сообщается в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских»: благоверный князь Пётр, вступивший на Муромский престол, болел проказой. Его тяжкий недуг не поддавался лечению, но однажды во сне князю было видение, что исцелить его сможет дева Феврония - дочь древолаза из деревни Ласковой, что в Рязанской земле. Дева исцелила князя Петра, за это он взял её в жёны и увидел насколько она работящая, хозяйственная, ласковая, добрая и понимающая. Довольно быстро Пётр по-настоящему влюбился в Февронию и не представлял, как жил без нее ранее. Их семья, где всегда царили взаимные, чувства, доверие и согласие, стала символом истинной супружеской преданности. По легенде они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что многие сочли чудом. Пётр и Феврония были канонизированы православной церковью на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в городе Муроме. Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была восстановлена муромлянами в 90-х годах, когда День города был объединён с Днём семейных ценностей и стал отмечаться 8 июля. В 2002 году городская и сельская молодежь Мурома выступила с предложением возродить историческую традицию празднования Дня Петра и Февронии не только на родине святых, но и во всех уголках России. В 2008 году проект поддержали многие общественные объединения и деятели, Русская Православная Церковь и все традиционные религиозные организации России - ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. Инициатива об учреждении нового государственного праздника была единодушно одобрена Советом Федерации и Государственной Думой РФ. Символом Дня семьи выбрана ромашка - полевой цветок, самый распространённый в это время года в России, символизирующий чистоту и мечты о любви и верности. Из года в год география празднования Дня семьи, любви и верности расширяется, и сегодня практически в каждом населенном пункте России праздник отмечается по-своему. Праздничные мероприятия проходят в этот день от Калининграда до Камчатки, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Одно из общих мероприятий, объединяющих празднование во всех уголках России – вручение Медали «За любовь и верность». Учрежденная Оргкомитетом праздника, медаль ежегодно вручается супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, подающим пример крепости семейных устоев, воспитавшим детей достойными членами общества. Главные события Дня семьи, любви и верности традиционно проходят на исторической родине праздника в городе Муроме. Здесь организуются театральные представления, реконструкции сцен из жизнеописания святых Петра и Февронии, мастер-классы по редким ремеслам. Гости и жители города посещают ярмарки, аттракционы, участвуют в анимационных программах. Паломники посещают святые места и прикладываются к мощам муромских чудотворцев, моля их о помощи в поисках своей второй половины, либо о согласии в семьях, уважении и взаимопонимании. И Святые обязательно им помогают! |

|

С древних языческих времен славяне в эти дни отмечали один из самых главных праздников лета – День Ивана Купалы. Этот праздник богат своими традициями и удивительными обрядами, дошедшими до наших дней из глубины веков. Это видео познакомит вас с историей праздника и приоткроет некоторые сокровенные тайны многих древних обрядов. |

|

Все дальше от нас сражения Великой Отечественной войны, все меньше в нашем строю тех, кто своим беспримерным подвигом приближал великий День Победы. И тем ценнее каждая встреча с ветеранами. В нашем городе есть особенные люди, чья жизнь, без преувеличения, является символом подвига. 6 июля ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Унечского района Ивану Прокофьевичу Осначу исполняется 95 лет! Жизнь этого удивительного человека действительно наполнена примерами мужества, верности долгу, трудолюбия и самоотверженности. Многочисленные награды, заслуженные в военное и мирное время, являются ярким тому свидетельством. Человек беспокойной души, даже сейчас, в свои годы, он среди людей, активно участвует в жизни районной ветеранской организации, исполняя обязанности заместителя председателя совета ветеранов войны и труда. За доброе сердце, простоту, желание прийти на помощь его любят родные и земляки. Наш музей не является исключением. Мы очень ценим и уважаем Ивана Прокофьевича, и всегда с нетерпением ждем каждой встречи с этим уникальным человеком. В течение многих лет он является постоянным участником наших патриотических мероприятий: встреч поколений, дней призывника, научных конференций и т.д. И на них Иван Прокофьевич всегда с удовольствием делится с присутствующими своими воспоминаниями, в каждом слове которых сквозит мудрость и неиссякаемый оптимизм. Хотя жизнь Ивана Прокофьевича складывалась непросто. Родился он в 1925г. в деревне Камень Стародубского района. С малых лет он помогал родителям по дому, опекал младших ребятишек. Окончив семилетнюю школу в 1940 году, поступил в Брянское железнодорожное училище. Получив хорошую специальность устроился в Унечское вагонное депо слесарем-автоматчиком. Но началась война… «На войне все страшно, - вспоминает Иван Прокофьевич. Бывали такие моменты, что землю грызешь, врыться в нее хочешь, чтобы спрятаться по дальше от огня и взрывов». Война… страшное слово, которое для него обрело особый смысл. После освобождения района в 1943 г. 18-летнего Ивана призвали в действующую армию и направили в 27 артиллерийский полк 5-й стрелковой Орловской дивизии 3-й армии во взвод связи. Вместе с однополчанами Иван Прокофьефич освобождал Белоруссию, Прибалтику, Польшу, участвовал в Берлинской операции. Не раз приходилось под свистом пуль и грохотом разрывающихся рядом бомб, прокладывать кабель связи. Но судьба была благосклонна к нему. Вспоминая военное время, Иван Прокофьевич часто рассказывает о встрече с отцом. Прокофия Ивановича забрали на фронт в том же 43-м. Однажды Ивана Прокофьевича позвали к телефону. «Я сначала не поверил, но это был действительно он. Оказалось, наши ребята были в его роте, и кто-то назвал отца по фамилии. «А у нас тоже Оснач есть…» - сказал мой однополчанин. Оказалось, мы с отцом уже несколько месяцев воевали рядом: он в саперной роте, а я в артиллерии. Встретились, поговорили». К большому сожалению эта встреча была последней. При освобождении города Ружан на востоке Польши в ноябре 1944 г. Прокофий Иванович ушел в разведку и не вернулся… За бесстрашие и отвагу, проявленные в боях с врагами, И.П. Оснач имеет множество наград: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной воны II степени, медали «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в 1941-1945гг» и другие. После войны он вернулся в родное Унечское вагонное депо слесарем. После окончания железнодорожного техникума в 1965 году начал продвигаться по служебной лестнице – был назначен мастером, а затем старшим приемщиком. 40 лет он отдал работе на предприятии, которое стало ему родным. За это время Иван Прокофьевич получил 73 поощрения. Мы от всей души поздравляем Ивана Прокофьевича с прекрасным юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, благополучия и добра! И снова будем ждать его в нашем музее!

|

|

Уже несколько лет в Унечском краеведческом музее для студентов Новозыбковского филиала БГУ в рамках музейной практики проводятся семинары по музейной педагогике. В этом году семинар проходит в режиме онлайн. Студенты самостоятельно могут познакомиться с различными по форме мероприятиями музея, рассчитанными на разные группы музейной аудитории, которые размещены на сайте музея, а также в музейных группах в соцсетях. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию видео-лекцию "Использование средств музейной педагогики в культурно-образовательной деятельности Унечского краеведческого музея". Надеемся, что лекция будет интересна не только студентам, но и учителям, родителям и всем интересующимся историей края людям. |

|

25 июня славяне всего мира празднуют День дружбы и единения славян. Этот праздничный день был учрежден в конце ХХ века с целью сохранения исторической памяти славянских народов мира, а также с целью объединить всех людей данной ветви и напомнить о богатых традициях, присущих культуре славян. Сейчас славянский мир – это более 300 миллионов человек. И пусть отношения между многими народами далеки от идеальных, все же мы является частью одной родовой цепочки. У нас одни корни, одна история, одна культура значит и единство должна быть одно быть одно на всех. Именно поэтому в сегодняшней публикации мы предлагаем вам рассмотреть славянина поближе. А именно мы будем рассматривать крестьянина нашей местности, жившего в позапрошлом веке на территории современного Унечского района В конце XIX в. современная территория Унечского района являлась частью Малороссии и состояла из сел и деревень трех уездов Черниговской губернии: Суражского, Стародубского и Мглинского. Эти северные уезды Черниговской губернии составляли как бы переход от Малороссии к России, и были населены народом, который по характеру, по внешнему виду, по одежде отличался как от малоросса, так и от великоросса. Больше того, в этом народе своеобразно переплелись обычаи и традиции русского, украинского и белорусского населения и вылились в самобытную, уникальную культуру. «Литвины-белорусы» - так называла наших предков землячка, уроженка с. Рассуха Унечского р-на, писательница, собирательница местного фольклора Мария Николаевна Косич. Особенности этой культуры проявлялись в одежде местных жителей, в традиционных блюдах, в диалектах, и даже в характере и поведении крестьян. Так как же выглядел местный житель нашего края? Рассмотрим его на примере его одежды. Начнем с того, что Унечского костюма, как такового, в чистом виде не существовало. Он включал в себя элементы костюмов всех трех перечисленных уездов. Кроме того, сильное влияние на него оказывали соседние Украина и Белоруссия. В фондах Унечского краеведческого музея имеются костюмы и отдельные вещи, относящиеся к началу и середине XX в. Большую часть музейной коллекции составляют женские рубахи - главный элемент женского костюма. Рубахи были сшиты из льняного, или конопляного домашнего холста и по способу пошива были составными, то есть сделаны и двух частей, иногда выполнявшихся из различных тканей. Верхняя часть составной рубахи называлась стан. Шилась она из тонкого отбеленного домашнего холста. Нижняя часть - подстава - выполнялась из более грубого холста, менее выбеленного. По мере изнашивания подставу могли отпороть и заменить новой. По крою рубахи делились на два типа: с прямыми плечевыми вставками - поликами, расширявшими их нагрудную часть, и рубахи со слитными рукавами - поликами. Причем первых гораздо больше. Ворот рубах образовывался за счет сосборенных на нитку и пришитых к небольшой стоечке верхних кромок полотнищ и краев поликов. На концах стоечки делались две прорезные петли для стягивания воротника лентой спереди. Непременным элементом рубах в нашей местности являлось наличие ластовиц - лоскутов ромбовидной формы, пришиваемых под подмышкой. Ластовицы соединяли рукав со станом и давали большую свободу движений. Благодаря поликам, ластовицам, сборкам по вороту, рукава рубах получались пышным. Низ их стягивался узкими манжетами без оборок. Практически все рубахи, мужские и женские, а также рушники, скатерти, подзоры, боговникн были украшены вышивкой и цветным ткачеством. Эта традиция идет из глубокой древности, когда считалось важным «обезопасить» предметы домашнего обихода, а также все необходимые отверстия в одежде: ворот, подол, рукава. Вышивка была не сколько украшением, сколько оберегом и содержала всевозможные священные изображения и магические символы. Конечно, с течением времени многие из них потеряли первоначальный смысл, забылись, но все равно основные славянские символы – солнце, вода, земля – встречаются на многих вышивках. На более старых рубахах используется в основном геометрический орнамент, на более поздних появляется орнамент растительный: изображаются цветы, листья, веточки. Черно-красной вышивкой украшались воротничок-стоечка, манжеты, низ рубахи и особенно верхняя часть рукава; в некоторых случаях даже швы, соединяющие оплечье с рукавом были вышиты. Особой яркостью отличались рубахи молодух - женщин первого года замужества. У девушек рубахи были скромнее, а пожилые крестьянки носили простые белые рубахи почти без вышивки. По обилию украшений различались также праздничные и повседневные рубахи. Второй по численности частью коллекции являются сарафаны или, как их называли в нашей местности, саяны. Зимние сарафаны шили из домотканой шерсти розового и красного цветов, тяжелые и громоздкие. Летние сарафаны - сатиновые, разных цветов. Праздничные – красные, бордовые; будничные - черные, синие. Покрой всех саянов одинаков: широкая юбка со складками пришивалась к облегающему тело лифу. Застежка располагалась спереди на отстроченной планке. Саяны практически не украшались. Лишь несколько одноцветных ленточек и защипов по подолу, да на некоторых - маленькая рюша по горловине и пройме. Такого распространенного вида одежды, как понева, которая встречалась во многих других районах области, наши женщины не носили. Ни этнографические экспедиции, ни расспросы старожилов не выявили следов поневы в нашей местности. Ее заменяли уже упомянутые саяны и юбки. Костюм в нашей местности очень часто дополнялся безрукавкой или, как у нас говорили, корсетом. Он представлял собой нагрудную распашную одежду из черного сатина, без рукавов, длиной выше колена. Полы слегка раскошены, спинка отрезная по талии, со сборками в нижней ее части. Застегивался на крючки справа налево. Корсет украшался красной отстроченной отделкой по горловине, планке, пройме и низу. Кроме того, декоративной строчкой были украшены боковая часть верхней полы, ее нижний угол и весь низ. Обязательным атрибутом женского костюма нашего края был передник или фартук. Передник повязывался по талии и закрывал переднюю нижнюю часть костюма. Шился ю прямого полотнища ткани, присборенного под обшивку с длинными концами-завязками. В зависимости от назначения, для пошива фартуков использовались различные материалы. Фартук шили из ярко-синего сатина и украшали красной полоской и защипами. Праздничные фартуки шились из белого холста, украшались вышивкой, шелковыми лентами, кружевом. Неотъемлемой частью женского костюма был, конечно же, головной убор. С начала ХХ в. в нашей местности стали широко использовать фабричные платки, но сохраняются и старые головные уборы: чепцы, повойники. Издавна повойник был нижним головным убором, т.е. сверху всегда прикрывался убрусом, кокошником и т.д. Но со второй половины ХIХ в. повойник стал использоваться не только как дополнительный, но и как самостоятельный головной убор. Главная его задача - прикрыть волосы хозяйки. В нашей местности его носили без платка, поэтому старались украсить строчками, защипами, рюшками, разноцветными ленточками. Ни бисером, ни стеклярусом, ни вышивкой повойники не украшали. Использовались также повойники, сшитые из сатина – в тон сарафана – и украшенные многочисленными отстрочками, рюшами. Как пишет уже известная нам М.Н. Косич: «Женщине быть с непокрытой головою в присутствии мужчины, а в особенности при куму крепко «саромно». А потому голову она тщательно одевает в повойник или чепик из ситцу или из шерстяной материи и сверху повязывает платком на подобие чалмы». В некоторых селах существовала мода повязывать платок с «хлипом», т.е. на затылке оставляется висячим угол платка. Более молодые повязываются с «рожками», т.е. делают из платка на темени узел со стоячими кончиками в виде рожек. Незамужние женщины хотя и заплетают косу с лентой навыпуск, но голову также повязывают платком, только без повойника, сверх повязки «обпинаюцца» еще другими небольшими платочками, а в праздничные дни «затыкаюцъ краски» (цветы) на голову за узел платка возле лба. И последний элемент женского костюма - обувь. В нашем крае повсеместно были распространены лапти, сплетенные из коры разных деревьев, чаще - липы и ивы, иногда - березы. Плели лапти также из крапивы и пеньки. В музее есть несколько разновидностей лаптей. Обычные лапти, характерные для всех районов нашей области, изготавливали из липового лыка косым плетением. Они имели аккуратно выплетенную округлую головку, высокие задники и оборы, продернутые через отверстия в бортах. Их в нашей местности называли «охлопни». Другая разновидность домашних лаптей - коверзни. Их плели из коры ивы. Они были жесткими, не имеющими обор для закрепления на ноге, практически без задников. И еще один вид лаптей, встречавшийся в нашей местности, - чуни. Их изготавливали из пеньковых веревок способом очень частого плетения. Они были мягкими, удобными, но носить их можно было только в сухую погоду или дома. Намного скромнее был мужской костюм. Он состоял всего лишь из рубахи, портов, да пояса – кушака. На праздники в нашей местности чаще всего мужчины наряжались в рубахи-косоворотки, сшитые из выбеленного тонкого полотна, украшенные вышивкой по горловине и на груди. В будни одевали практичные рубахи с прямым воротом из грубой ткани. Порты обычно шились из конопляной или льняной материи. Выбеленные ткани не использовали. Пояс придавал законченный вид костюму и статусность своему владельцу. Вплоть до середины ХХ века на территории нашего края невозможно было встретить мужчину без пояса. Это считалось крайне неприлично. Неподпоясанными могли ходить лишь мальчики не достигшие 7 лет. К тому же в одежде крестьянина не было карманов и пояс имел важное функциональное значение – на него можно было повесить ключи, кисет, кошелек. Позже к портам с внутренней стороны стали вшивать потайные мешочки и называть их карманом. Все элементы старинного костюма, которые имеются в нашем музее, регулярно используются не только на выставках, но и на разнообразных массовых мероприятиях: фестивалях фольклора, акциях, посиделках и, особенно часто, на игровых занятиях.

|

|

В преддверии знаменательной даты - Дня партизан и подпольщиков, мы предлагаем вашему вниманию видео-лекцию, посвященную партизанам и подпольщикам Унечского района. |

|

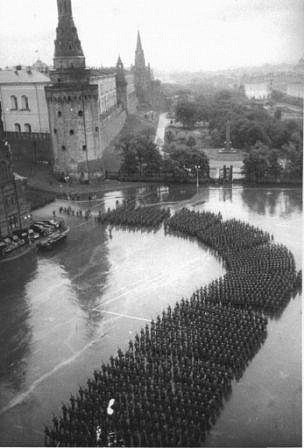

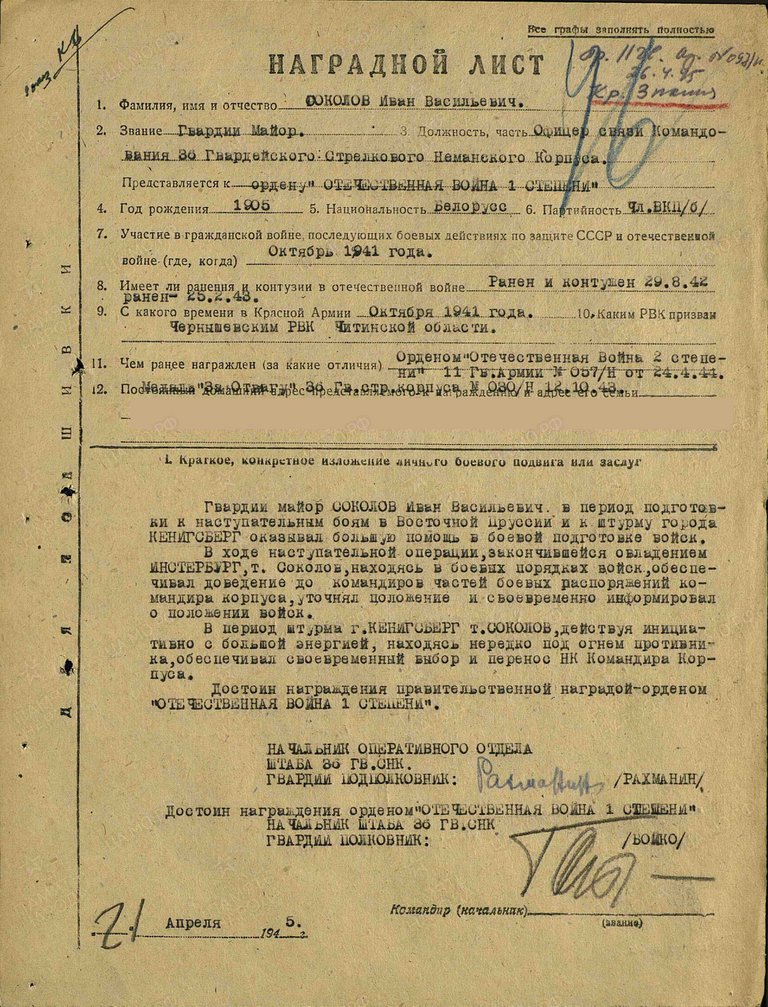

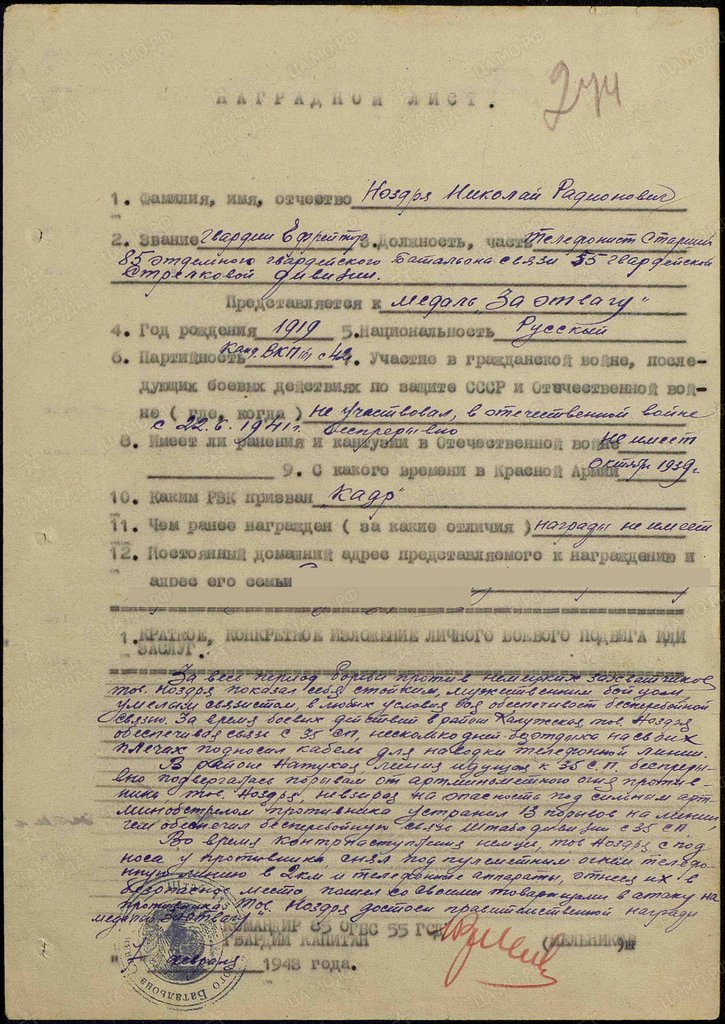

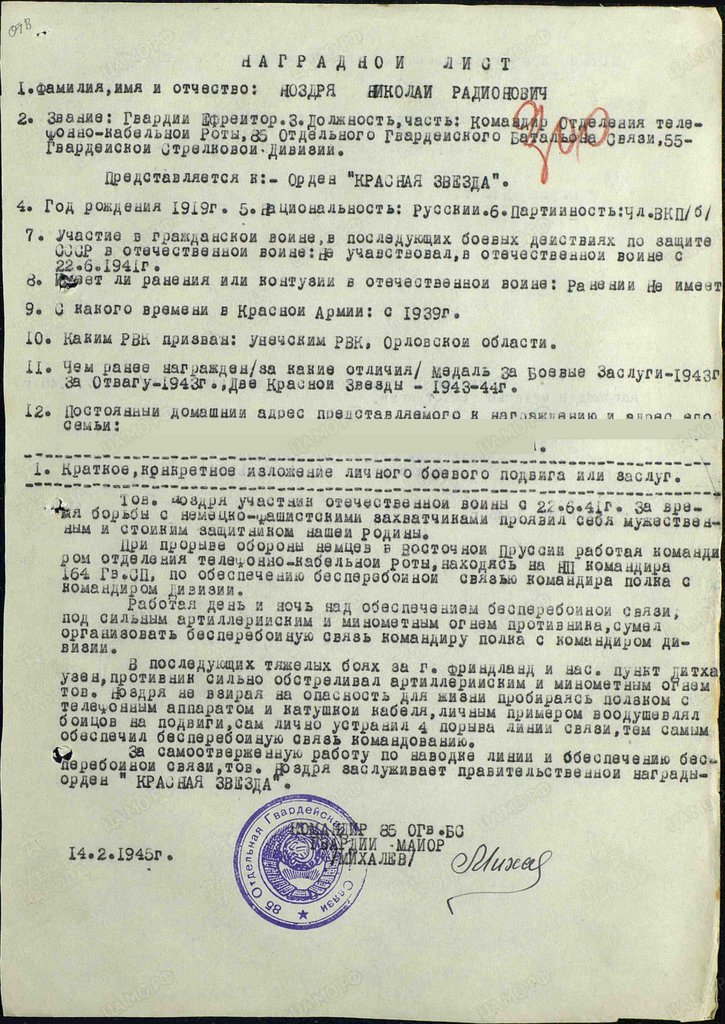

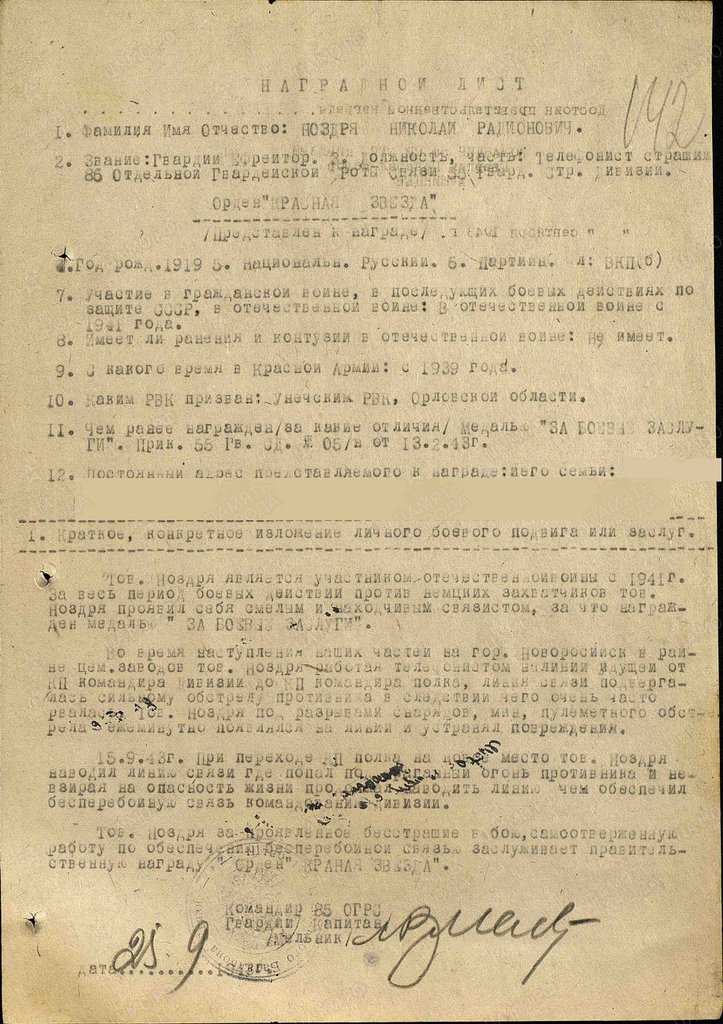

В этом году традиционный Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня. Эта дата была выбрана совсем не случайно, ведь именно в этот день в 1945 году на Красной площади в Москве прошел первый Парад Победы. На всю страну прозвучали слова приказа Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина: «В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне, назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей армии, Военно-Морского флота и Московского гарнизона – ПАРАД ПОБЕДЫ». В параде принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров и 31 116 рядовых и сержантов. Кроме того, зрителям показали 1850 единиц боевой техники. Директива о подготовке к параду ушла в войска за месяц, еще в конце мая. А точная дата парада определялась временем, необходимым швейным фабрикам Москвы и Подмосковья для шитья комплектов для солдат, и сроками пошива в ателье мундиров для офицеров и генералов. Но тем не менее фабрики, приступившие к пошиву лишь в конце мая, справились с этой нелегкой задачей и к 20 июня все участники парада были одеты в парадное обмундирование. Еще одна проблема возникла в связи с изготовлением десяти штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов. За десять дней до парада эскизы, разработанные подразделением московских военных строителей, были забракованы. Было принято решение обратиться за помощью к специалистам художественно-производственных мастерских Большого театра. На вертикальное дубовое древко с серебряным венком, обрамлявшим золотую пятиконечную звезду, крепился горизонтальный металлический штырь с «золотыми» шпилями на концах. На нем подвешивалось двустороннее алое бархатное полотнище штандарта, окаймленное золотой узорчатой ручной вязью и наименованием фронта. По сторонам спадали отдельные тяжелые золотые кисти. Образец был сразу одобрен, а мастера завершили работу даже досрочно. Нести штандарт было очень почетно, но и очень нелегко – весил он более 10 кг. Не меньшей проблемой было выучить строевой подготовке солдат, только что прибывших с полей, где им было совсем не до маршей. В начале июня в Москву стали прибывать специальные поезда с участниками парада. Личный состав размещали в Чернышевских, Алешинских, Октябрьских и Лефортовских казармах, в городках Хлебниково, Болшево, Лихоборы. Строевые занятия проводились ежедневно по шесть-семь часов. На это требовалось немало физических и моральных сил, но никто не получал никаких послаблений. Утро 24 июня 1945 г. было пасмурное и дождливое. К 8 часам были построены сводные полки фронтов, слушатели военных академий, курсанты военных училищ и войск Московского гарнизона. К девяти часам гранитные трибуны у Кремлевской стены были заполнены депутатами Верховного Совета СССР и РСФСР, работниками наркоматов, деятелями культуры, участниками юбилейной сессии Академии наук СССР, тружениками московских заводов и фабрик, иерархами Русской православной церкви, иностранными дипломатами и многочисленными зарубежными гостями. В 9 часов 45 минут под аплодисменты собравшихся на Мавзолей поднялись члены Политбюро ЦК ВКП во главе с И.В. Сталиным. Командующий парадом Константин Константинович Рокоссовский на вороном коне под пунцовым чепраком занял место для движения навстречу принимающему парад Георгию Константиновичу Жукову. Ровно в 10 часов, с боем кремлевских курантов, Георгий Жуков на белом коне выехал на Красную площадь. В 10 часов 5 минут начался объезд войск. Г.К. Жуков поочередно здоровался с воинами сводных полков и поздравлял участников Парада с победой над Германией. Объехав войска, маршал поднялся на трибуну. Торжественно прозвучал Гимн Советского Союза, раздались 50 залпов артиллерийского салюта, и над площадью разнеслось троекратное «Ура!». Торжественный марш победителей открыл командующий парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Вслед за ним шла группа юных барабанщиков — воспитанников 2-й Московской военно-музыкальной школы, а затем сводные полки фронтов в том порядке, в каком располагались они во время войны, с севера на юг — от Баренцева моря до Черного: Карельский фронт, Ленинградский фронт, сводный полк 1-го Прибалтийского фронта, 3-й Белорусский фронт, сводный полк 2-го Белорусского фронта, сводный полк 1-го Белорусского фронта, группа воинов Войска Польского, сводный полк 1-го Украинского полка, сводный полк 4-го Украинского полка, сводный полк 2-го Украинского полка, 3-й Украинский полк. Каждый сводный полк проходил под свой боевой марш в исполнении оркестра численностью 1400 музыкантов. И вдруг оркестр смолк, и в этой тишине начали бить барабаны. Вперед вышла особая рота с двумя сотнями вражеских знамен, доставленных по указанию Генерального штаба в Москву из частей 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов (из Берлина и Дрездена). Полотнища их почти волочились по мокрой брусчатке площади. У подножья Мавзолея находились два деревянных помоста, бойцы с силой бросали на них гордость третьего рейха. Трибуны взорвались аплодисментами. На следующий день они были сожжены. Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная бригада, проехали расчеты зенитных установок на машинах, батареи противотанковой и крупнокалиберной артиллерии, гвардейские минометы, мотоциклисты, бронемашины, машины с десантниками. Парад техники продолжили танки, самоходные артиллерийские установки. Завершился парад на Красной площади прохождением сводного оркестра. Парад длился более двух часов (122 минуты) под проливным дождем, но тысячи людей, заполнивших Красную площадь, казалось, не замечали его. К сожалению, из-за погоды пролет авиации над Красной площадью и демонстрация трудящихся столицы были отменены. К вечеру дождь прекратился, небо над городом озарилось праздничным салютом. Масштаб его поражал: было подготовлено 100 прожекторов, 6 тысяч ручных ракетниц, 200 единиц 107-мм ракетниц, 500 аэростатов заграждения. Чтобы участвовать в Параде Победы, надо было пройти жесткий отбор: учитывались не только подвиги и заслуги, но и вид, соответствующий облику воина-победителя, и чтобы ростом воин был не менее 170 см и возраст до 30 лет. Недаром в кинохронике все участники парада – просто красавцы, особенно летчики. Отправляясь в Москву, счастливчики еще не знали, что им предстоит по 10 часов в день заниматься строевой ради трех с половиной минут безукоризненного марша по Красной площади. Посчастливилось быть участниками парада Победы нашим землякам в том числе: Соколову Ивану Васильевичу, Ноздре Николаю Родионовичу, Акимову Петру Алексеевичу и Рубанову Тимофею Александровичу. Они заслуженно попали на парад Победы. Соколов Иван Васильевич, 1905 г.р., уроженец д. Лозовое Белорусской ССР. Бы призван в ряды Красной Армии в ноябре 1941г. Чернышевским РВК, Читинской области. С ноября 1941г. по июль 1942г. был политруком роты 860 стрелкового полка 273 стрелковой дивизии Брянского фронта. С июля 1942г. по июль 1943г. - командиром 51 гвардейского стрелкового полка 18 стрелковой дивизии Западного фронта. Участвовал в обороне и освобождении Брянской и Калужской областей. С июля 1943г. по март 1945г. был гвардии майором, офицером связи командования штаба 36 гвардейского стрелкового Неманского Корпуса. Принимал участие в штурме и взятии Кёнигсберга. День Победы 9 мая 1945 Иван Васильевич встретил в Восточной Пруссии в городе Пиллау (ныне Балтийск Калининградской области). Майор Иван Васильевич Соколов был награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». После войны Иван Васильевич Соколов работал директором средней школы №41 в г. Унеча. Ноздря Николай Родионович 1919г.р., уроженец с. Жудилово Унечского района, был призван в ряды Красной Армии в 1939 г. Участвовал в сражениях в ВОв с 22.06.1941г. в звании гвардии ефрейтора, телефонистом 85 отдельного гвардейского батальона связи 55 гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Новороссийска, Польши, Восточной Пруссии, Пинска, Бреста и во взятии Берлина. За боевые заслуги был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени. За весь период борьбы с немецкими захватчиками показал себя мужественным бойцом, смелым и находчивым связистом. В любых условиях боя обеспечивал бесперебойную телефонную связь. Неоднократно, рискуя собственной жизнью под непрерывным огнем противника на своих плечах подносил кабель для наводки телефонных линий.

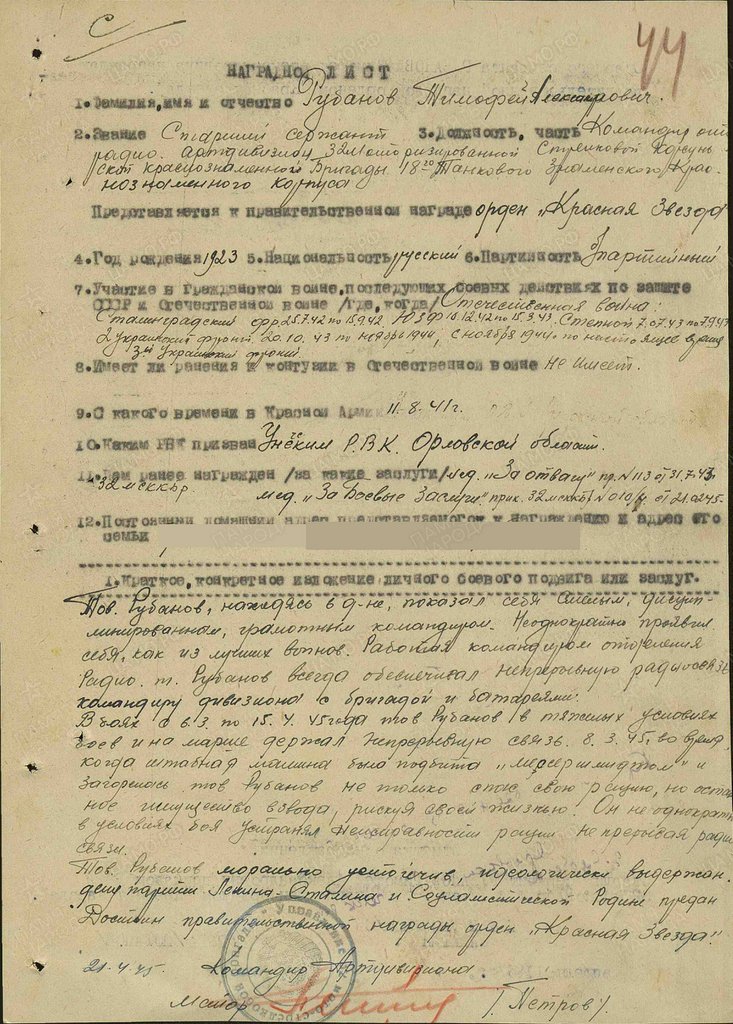

Акимов Петр Алексеевич родился 2 января 1920 года в с. Кокино Московской обл., Каширского р-на. В 1939 году был призван в армию. Был на фронте с первых дней войны. На своей тридцатьчетверке в должности механика-водителя, а потом старшины батальона он прошел от Москвы до Берлина. Принимал участие в самых крупных сражениях войны. Дрался с фашистами под Москвой, участвовал в Сталинградской битве, вел свою тридцатьчетверку в самое крупное танковое побоище на Курской дуге - в районе Прохоровки. За годы войны был три раза ранен. За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, награжден орденом "Отечественной войны 1 степени", орденом "Красной звезды", медалью "За отвагу", медалью "За боевые заслуги", медалью "За оборону Сталинграда", медалью "За победу над Германией", имел десятки благодарностей от Верховного Главнокомандующего. В составе Сводного полка офицерского состава 2-го Белорусского фронта принимал участие в Параде Победы в г. Москва 24 июня 1945 года. После войны работал в линейном отделении милиции. За добросовестное выполнение должностных обязанностей награждался медалями "За безупречную службу". Ушел на пенсию в должности подполковника. Умер 21 июня 1992 года. Николай Родионович был одним из 200 «носильщиков» немецко-фашистских знамен, брошенных к стенам Мавзолея. В 1946г. после демобилизации вернулся в родное село. К его боевым наградам прибавилась медаль «За доблестный труд». Не стало Николая Родионовича в 1998г. Рубанов Тимофей Александрович 1923г.р. уроженец д. Слобода-Селецкая Унечского района. Был призван в 1941г. в ряды Красной Армии. Принимал участие в боях ВОв с 1942г. Был радистом в составе 32 моторизованной стрелковой Корсунской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого бригаде в звании старшего сержанта. Участвовал в обороне Сталинграда, в оборонительных операциях в составе юго-западного фронта, в освобождении Украины, Румынии и Венгрии. Проявил себя грамотным командиром. Обеспечивал непрерывную радиосвязь с командованием бригады, добился образцовой работы радиостанции, лично устранял повреждения. Во время боя в марте 1945 г., рискуя своей жизнью вынес свою рацию и имущество взвода из подбитой «мессершмиттом» штабной машины. За боевые заслуги был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, медалью «За победой над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Вернулся с фронта и дожил до 75 лет. Конечно, июньский Парад Победы не мог не быть отражен в кинохронике. В летнюю дождливую Москву съехались лучшие группы фронтовых кинооператоров. По итогам съемок известная Центральная студия документальных фильмов подготовила фильм «Парад Победы 1945 года». Короткометражка изготовлена в цвете, что было редкостью для отечественной кинопродукции сороковых годов. Пригодилась трофейная добыча в виде немецкой пленки «AgfaColor». Еще один интересный момент: так как на тот момент в Советском Союзе не было необходимого оборудования для производства цветных фильмов, монтаж и озвучивание проводили в Берлине. Из-за достаточного брака по свету, имевшегося на цветных пленках, на ЦСДФ весь фильм перевели в черно-белый формат. А из сохранившегося материала сделали 19-минутный цветной фильм, который был также переведен на английский язык. Сегодня оба варианта доступны для широкого зрителя на разных площадках. Формат полной, черно-белой версии длится чуть более часа. Предлагаем вашему вниманию фильм «Парад Победы 1945 г.»: |

|

(Своими знаниям и личным опытом делится с нашими читателями подполковник запаса, председатель Унечского отделения Брянского землячества в Москве Заведеев А. И.) В год 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне хочется вспомнить, какое личное оружие имели при себе командиры Красной Армии и что использовали наши деды и прадеды в качестве оружия ближнего боя. Исторически так сложилось, что к началу 40 –х годов 20 века в качестве личного оружия командиров разных рангов были всего лишь несколько образцов. Револьвер. Одним из массовых образцов, состоящих на вооружении, был револьвер бельгийских оружейников братьев Леона и Эмиля Нагана, принятого в мире на вооружение в 1895 году. С 1898 года было налажено серийное производство револьверов на тульском оружейном заводе царской России. Хорошо отлаженное производство продолжалось и в СССР, вплоть до 1950 года. Всего в нашей стране было выпущено более двух миллионов револьверов. Семизарядный револьвер системы Нагана имеет дальность стрельбы до 150 метров, а прицельную дальность составляет 30-50 метров. Он отличается хорошей кучностью стрельбы. Масса револьвера составляет 0,75 кг, длина - 230 мм, начальная скорость пули – 272 м/с. Револьвером вооружались в основном младшие командиры, расчеты станковых пулеметов «Максим», а в начале Великой Отечественной войны экипажи танков и летчики. Также они были на вооружении у милиции и вневедомственной охраны, их можно встретить до сих пор. Единственный недостаток «Нагана» был общим для всех револьверов – зарядить его барабан патронами (а перед этим ещё извлечь) дело далеко не нескольких секунд. Опыт боевых действий во время Первой мировой и гражданской войны показал, что основное короткоствольное оружие Красной Армии – револьвер Нагана – недостаточно скорострелен и малоудобен в бою. Тульский Токарева. В 1930 году был разработан пистолет ТТ (Тульский Токарева). С каждым годом он совершенствовался все больше и больше и, наконец, был окончательно принят на вооружение в 1933 году. Отличался более выгодными характеристиками - наличием автоматического заряжения, использованием отдачи ствола с коротким ходом и питания из расположенного в рукоятке плоского коробчатого магазина на 8 патронов. Пистолет использует патрон 7, 62 *25 мм. Патрон мощный ( скорость пули ТТ – 420м/с), что обеспечивает высокую пробивную способность. Масса пистолета - 0,94 кг, скорострельность – 30 выстрелов в минуту. Пистолетами вооружались в основном лица офицерского состава всех родов войск. Пистолет выпускался в СССР до 1952 года. Всего было выпущено около 1,7 млн.пистолетов ТТ. Это оружие в разных модификациях состояло на вооружении более чем в 20 странах мира. Кстати, в Китае его производят и в наши дни. Единственным недостатком ТТ было отсутствие предохранителя. И если патрон оказался в патроннике, то при случайном ударе по курку или падении пистолета на землю может произойти выстрел. Это не позволяло носить пистолет с досланным патроном. Маузер. Символом революционного матроса и командира времен гражданской войны – является именно он.. Отдельным образцом самозарядного пистолета офицеров старшего и среднего звена являлся пистолет Маузер К 96 (М 712). Он пришел еще в Царскую Армию, как личное оружие в основном морских офицеров, которое приобреталось ими за свой счет. В 1926 -1930 годах у Германии было закуплено около 30 тысяч таких пистолетов для нужд Красной Армии и ВЧК. Отличительная черта пистолета Маузер в том, что он мог вести огонь, как отдельными выстрелами, так и очередями дальностью 200 метров. А при использовании специальной кобуры-приклада возрастала более чем на300 метров, секторный прицел был рассчитан на стрельбу на дистанцию до 1000 метров. Патрон 7,63*25мм, начальная скорость пули 475 м/с. К тому же, 10 патронов увеличили до 20 (были образцы и на 6 патронов). Длина оружия 236 мм, масса без патронов 1.1 кг. Недостатком, который повлиял на то, что Маузер не был принят на вооружение многих стран - это сложность в его изготовлении, большой вес и крупные габариты. Маузер был любимым оружием в военные годы и у основателя ВДВ генерала армии В. Маргелова, и у полярного исследователя И.Д.Папанина, который брал свой Маузер на знаменитую полярную зимовку. И даже на показательной фотографии, сделанной в мае 1945 года, где бойцы стоят у купола взятого Рейхстага, в руках одного из солдат - старый верный Маузер. Эти легендарные пистолеты не раз становились трофеями бойцов и в годы вооруженного конфликта в Афганистане. Встречаются старые Маузеры даже во время первой и второй Чеченских кампаний. |

|

22 июня ушел из жизни наш известный земляк, член РОО «Брянское землячество в Москве», близкий друг Унечского краеведческого музея, человек, очень любивший свою малую Родину и никогда не порывавший с ней связи - Евгений Иванович Яшутин. Очень символично, что случилось это в такой скорбный для всей страны день – день начала Великой Отечественной войны. Ведь Евгений Иванович принадлежал к поколению людей, чьё детство и юность прошли в самые роковые для страны годы. Когда началась Великая Отечественная война, ему было четыре года, а когда окончилась, восемь. Он, мальчишка военного времени рано стал взрослым. Его цепкая память сохранила каждый день, пережитый в холоде и голоде, но его сердце не очерствело. Напротив, оно отзывалось на каждое доброе дело. Закончив унечскую школу №41( сейчас №5), после службы в армии, в 1957 году Евгений Иванович приехал в Москву, чтобы получить образование. Возможно, если бы после института, ему, как одному из лучших студентов, не предложили хорошую работу в столице, он бы и вернулся на Брянщину, но тогда хотелось попробовать силы на большом предприятии. Четыре года он работал на комбинате им. П.П. Щербакова, затем шесть лет – в специальном конструкторском бюро, год – в Министерстве приборостроения. В 1972 году, когда Евгению Ивановичу исполнилось только 35 лет, его, как молодого и перспективного специалиста, пригласили на работу в Госплан СССР (ныне Минэкономразвития РФ), где он проработал 25 лет. Все эти годы он ни на день не порывал связи с Унечей. Любая просьба воспринималась им как призыв исполнить свой сыновий долг перед малой Родиной. Всего не перечислить. Вот только один пример. Строительство новой поликлиники в Унече пришлось на перестроечное время, когда не только сама стройка давалась с трудом из-за постоянной нехватки средств и материалов, но практически неразрешимой стала задача приобретения медицинского оборудования. Тогда руководство района решает обратиться к землякам, проживающим в Москве, с просьбой о возможной помощи. И не ошибается в ожиданиях. Первым откликается Евгений Иванович и вместе с другими земляками составляет письмо к руководству Госплана СССР, в котором обосновывает просьбу о приобретении и выделении импортного оборудования для уже построенного корпуса поликлиники. Дальше всё было, как говорят, дело техники. Коллеги по Госплану помогли довести дело до логического завершения, и оборудование поступило в Унечу к назначенному времени. Служит оно унечанам по сей день. Так же, с помощью друзей, приходилось решать и многие другие вопросы. Евгений Иванович Яшутин часто бывал в родной Унече. Он говорил: «Порою сложно объяснить тягу к милым с детства местам, тем более людям нашего поколения, ведь мы пережили здесь не самое благополучное время. И всё же мы были по-своему счастливы. Мы гордимся Унечей, гордимся тем, что именно этот город Брянщины дал нам путёвку в жизнь. Мы помним и любим замечательных педагогов школы №41, которые не только давали на знания, но и прививали нам самые лучшие человеческие качества, воспитывали в духе патриотизма». Евгений Иванович очень любил своих друзей, искренне гордился ими, он мог говорить о них часами. В каждый свой приезд Евгений Иванович обязательно заходил в музей. Здесь он встречался с ветеранами и молодежью, школьниками и творческими работниками района. Он делился своими воспоминаниями, наставлял подрастающее поколение, поддерживал и советовал, учил и помогал. Он был мудрым, добрым, интеллигентным, настоящим Патриотом и Гражданином! Таким он и останется в наших сердцах. Вечная память… |