|

С 24 июля Унечский краеведческий музей снова открыт для посетителей! И первыми его экскурсантами стали отдыхающие школьного лагеря МОУ-СОШ №3. 30 июля для ребят из 2 отряда экскурсовод Унечского краеведческого музея Александра Курпатова провела пешеходную экскурсию "По родным улицам". |

|

|

|

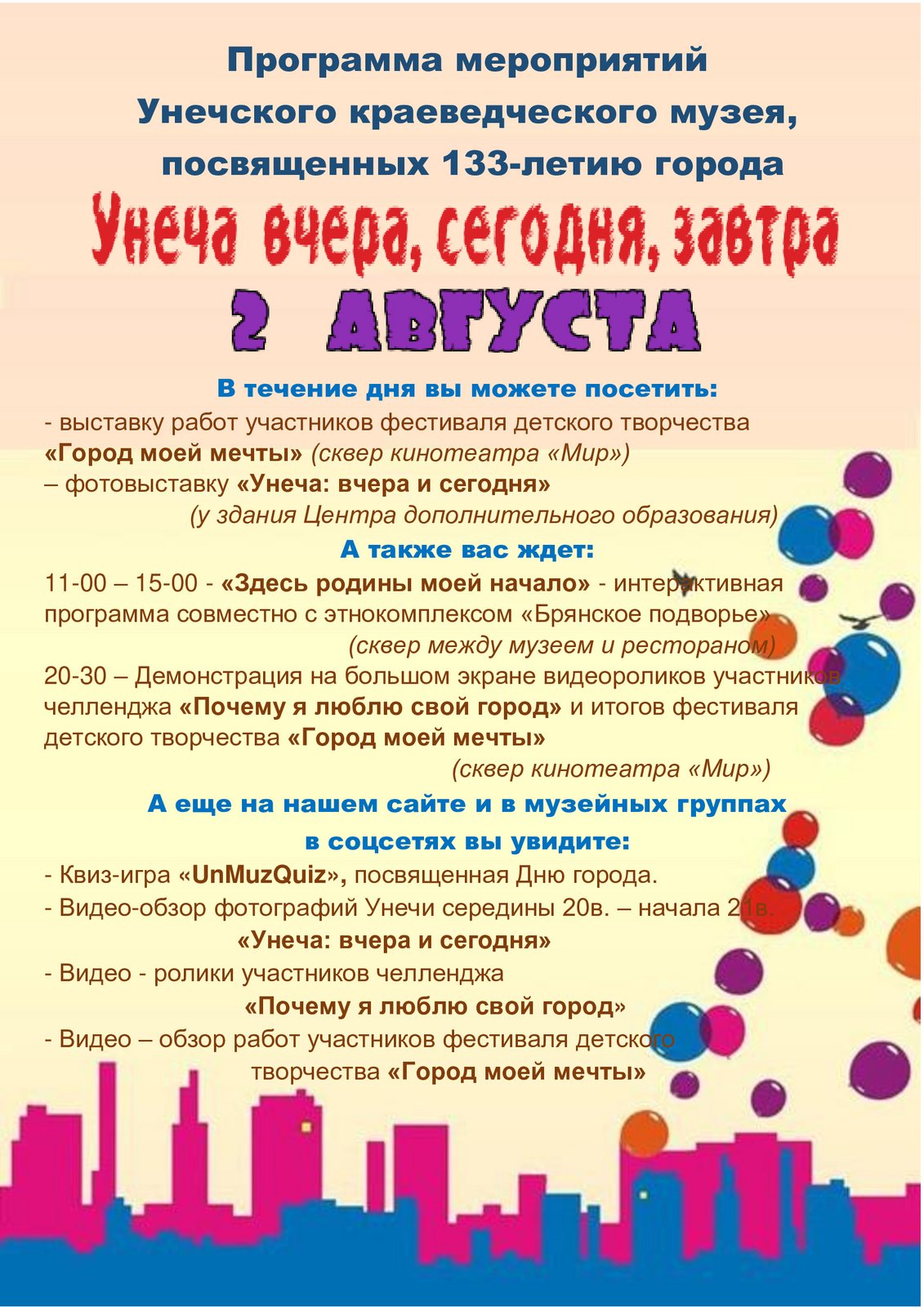

Дорогие друзья!

Напоминаем вам, что ЗАВТРА (31.07) мы ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ принимаем работы для участия в фестивале детского творчества "Город моей мечты!"

Видеоролики для участия в сетевом челлендже "Почему я люблю свой город" принимаются до 1 августа.

Ждем ваши работы!

|

|

На днях мы вместе с вами отмечали День этнографа. Но музейщики и любители старины занимаются этнографией не один день, а круглый год. Так, в течение двух дней, 21 и 23 июля, в Унечском районе снова работала фольклорная экспедиция, организованная музеем совместно с участниками московского фольклорно-этнографического ансамбля «Равень». В репертуаре ансамбля лирические, свадебные, карагодные и календарные песни Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областей, а также прилегающих регионов республики Беларусь. "Равéнь" ведёт активную концертную деятельность, принимает участие в фестивалях, выезжает в этнографические экспедиции по изучаемым регионам. Это уже не первый приезд московских гостей в наш район. В прошлом году ребята уже работали в нашем музее, а также в Песчанке, Брянкустичах и Красновичах, записывая там выступления старейших вокальных коллективов, а также рассказы сельских жительниц о местных обрядах и традициях. Уже тогда москвичи были приятно удивлены тем, как бережно сохраняют наши коллективы традиционную песню, как точно передают её следующему поколению. Поэтому снова приехали в наш район. На этот раз фольклористы заинтересовались певуньями с.Горяны. Гости слушали местные песни, записывали их, а также воспоминания старожилов села об обрядах, связанных с этими песнями. Кстати, обработанные записи песен будут переданы в Унечский музей, и все желающие могут ими воспользоваться. Особый интерес у гостей вызвала богатая музейная коллекция тканых изделий местных мастериц. Гостями были сделаны фотосъемка уникальных старинных предметов ткачества и даже замеры некоторых изделий для изготовления впоследствии фольклорных концертных костюмов. |

Уважаемые жители и гости города!С радостью сообщаем, что с 24 июля 2020 года

|

|

Уважаемые жители Унечи!

Предлагаем вам, принять участие в челлендже «Почему я люблю свой город». Для этого, вам необходимо выбрать любую достопримечательность Унечи и записать на её фоне видеоролик, ответив на вопрос «Почему я люблю свой город».

Ждем ваши готовые видео на нашу музейную почту un.muz@mail.ru, впоследствии они будут опубликованы на сайте музея и музейных группах в соцсетях, а также будут демонстрироваться на большом экране в сквере кинотеатра "Мир" в день города.

Желаем удачи!

|

|

19 июля на 97-м году ушла из жизни наша землячка, бывшая узница Освенцима, великая труженица Елена Алексеевна Зимина. Более 2-х лет провела Елена Алексеевна в фашистском концлагере Аушвиц (Освенцим). И на всю ее долгую жизнь с ней остались тяжелые воспоминания и лагерный номер на руке – 40811. Как не властно время над этим номером, так не властно оно и над человеческой памятью. Елена Алексеевна помнила всё до мельчайших подробностей, как будто это было вчера. Хотя вспоминать то время было очень тяжело, по нашей просьбе Елена Алексеевна всегда делилась своими воспоминаниями. Сотрудники Унечского краеведческого музея несколько лет назад узнали о трагической судьбе этой женщины и неоднократно навещали ее, поздравляли с днём рождения и праздниками, записывали ее воспоминания, по которым были подготовлены статьи в «Унечскую газету» и на музейный сайт, делались сообщения на научных конференциях. Вся долгая нелёгкая жизнь Елены Алексеевны стала подвигом. Пережившие весь ужас фашистской неволи и выжившие в нечеловеческих условиях люди отличаются необыкновенным жизнелюбием и сердечностью. Именно такими качествами обладала Елена Алексеевна. Мы очень благодарны Елене Алексеевне за её жизненный подвиг, за помощь в патриотическом и нравственном воспитании молодёжи, за пример стойкости духа! Светлая ей память… Познакомиться с воспоминаниями Зиминой Е.А. можно по ссылке https://museum-unecha.ucoz.net/news/zhivaja_uznica_osvencima/2018-02-08-228 |

|

Унечский краеведческий музей приглашает вас принять участие в фестивале детского творчества, приуроченного ко Дню города. Для того, чтобы стать участником фестиваля, вашему ребенку необходимо сделать рисунок или поделку на тему "Унеча в будущем", а вам, уважаемые родители, сфотографировать своего ребенка с рисунком и прислать нам. Работы принимаются до 31 июля в личные сообщения музейной группы на сайте Одноклассники по ссылке: https://ok.ru/profile/579417296821. Все работы войдут в итоговый видеоролик, который будет опубликован 2 августа на сайте музея и его группах в социальных сетях, а также будут представлены на выставке перед кинотеатром "Мир" в день города. Желаем удачи! |

|

Ежегодно, 17 июля в нашей стране отмечается День этнографа. Дата праздника выбрана не случайно, она приурочена ко дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая. |

|

Много торжественных и значимых мероприятий прошло по всей России к 75- годовщине Великой Победы. Это одна из самых значимых дат в истории нашего государства. В целях сохранения памяти о тех далеких, грозных годах, а также для поддержания интереса к изучению истории своей семьи, в эти был проведен областной фестиваль семейного творчества «Война в истории моей семьи». В нем приняла участие сотрудник Унечского краеведческого музея Каленькина Светлана Владимировна со своей семьей. Исследовательская работа «История семьи в истории страны» (ном. «Равнение на Победу!») была признана лучшей в области. И мы этим очень гордимся! |