|

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). В этот день, в далеком 1944 году, закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников. Битва за Ленинград стала одним из продолжительных и важнейших сражений Второй мировой войны. Она стала символом мужества и самоотверженности защитников города. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли сломить волю защитников и жителей блокадного города. Несмотря на ужасные лишения и испытания, которые выпали на долю этих людей, ленинградцы выстояли, спасли свой город от захватчиков. Беспримерный подвиг жителей и защитников города навсегда остался в российской истории символом отваги, стойкости, величия духа и любви к нашей Родине. Еще 4 сентября город впервые подвергся артиллерийским обстрелам, немецкие батареи вели огонь со стороны оккупированного город Тосно. 8 сентября в первый день начала блокады на город был совершен первый массированный налет немецких бомбардировщиков. В городе вспыхнуло порядка 200 пожаров, один из которых уничтожил крупные Бадаевские продовольственные склады, что только ухудшило положение защитников и населения Ленинграда. В сентябре-октябре 1941 года немецкая авиация совершала в день по несколько налетов на город. Целью бомбардировок было не только помешать работе предприятий города, но и посеять панику среди населения. В ноябре-декабре 1941 года рабочий в Ленинграде мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики — всего 125 граммов хлеба. Когда 25 декабря впервые была сделана прибавка хлебного пайка — на 100 граммов рабочим и на 75 граммов остальным категориям жителей, изможденные, истощенные люди испытали хоть какую-то радость в этом аду. Это несущественное изменение норм выдачи хлеба вдохнуло в ленинградцев пусть очень слабую, но надежду на лучшее. Прорвать блокаду Ленинграда советским войскам удалось только в январе 1943 года. Это произошло 18 января, когда войска Ленинградского и Волховского фронтов встретились южнее Ладожского озера, пробив коридор шириной 8-11 километров. Всего за 18 дней по берегу озера была сооружена железная дорога протяженностью 36 километров. По ней в осажденный город снова пошли поезда. С февраля по декабрь 1943 года по этой дороге в город прошло 3104 железнодорожных состава. Пробитый по суше коридор улучшил положение защитников и жителей осажденного города, но до полного снятия блокады оставался еще год. 14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали стратегическую наступательную операцию, основной целью которой был разгром группы армий «Север», освобождение территории Ленинградской области и полное снятие блокады с города. К концу января наши войска нанесли тяжелое поражение 18-й армии вермахта, и продвинулись вперед на 70-100 километров. Был освобожден ряд важных населенных пунктов, в том числе Красное Село, Ропша, Пушкин, Красногвардейск, Слуцк. Но главное была полностью снята блокада Ленинграда. 21 января 1944 года уже никто не сомневался в успехе дальнейшего советского наступления. Командование обратилось лично к Сталину с просьбой «в связи с полным освобождением города от блокады и от артобстрелов противника разрешить издать и опубликовать приказ войскам фронта, а также в честь одержанной победы произвести в Ленинграде 27 января салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий». Вечером 27 января практически все население города вышло на улицы и с ликованием наблюдало за артиллерийским салютом, который возвестил собой очень важное исторические событие в истории всей нашей страны.

|

|

Этот день отмечается ежегодно во всем мире. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств. Холокост (Holocaust) — от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах. Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим), в котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в Аушвице(Освенциме) так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. Согласно последним оценкам историков катастрофы, общее число погибших в Аушвице (Освенциме) составило около 1,5 миллиона человек, из них 85% евреев (1,275 миллиона). Холокост коснулся и Унечского района. 15 марта 1942 года 342 еврея и цыгана района после многомесячного содержания в гетто были расстреляны в районе сенобазы. Узницей Освенцима, к счастью, выжившей, была и наша землячка Зимина Елена Алексеевна. Она умерла в 2020г. |

|

25 января в Татьянин день в Унечском краеведческом музее открылась выставка Народного мастера России Татьяны Королевой. Татьяна Ивановна – очень известный и уважаемый человек в Брянской области. Она Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Удостоена Благодарности Президента Российской Федерации. Имеет множество региональных грамот и благодарностей. Творческие интересы Т.И.Королевой весьма разнообразны и включают в себя исследование традиционного женского праздничного костюма брянской земли и его описание, миниреконструкция крестьянского костюма на куклу и реконструкция подлинного костюма в натуральную величину, изучение традиционной тряпичной куклы, создание коллекции костюмных комплексов на основе традиционного лоскутного шитья. Название выставке дала строчка из стихотворения нашего знаменитого земляка Ф.И. Тютчева «Чему бы жизнь нас ни учила», которая как нельзя лучше выражает творческое кредо автора выставки. Верить в чистоту и неизбывность глубинных источников народного творчества - этом и состоит подлинное чудо искусства. Если продолжить стихотворную строфу Ф.И.Тютчева, то и мы вслед за ним уверуем, что «Есть нескудеющая сила, Есть и нетленная краса». И в этих емких строках, как нам представляется, речь идет, в том числе, и о традициях в народной культуре, бережно передаваемых из поколения в поколение. В них сила и краса! Тому еще одно подтверждение – предлагаемая вниманию зрительской аудитории уникальная выставка Т.И.Королевой. Центральное место в экспозиции занимает артпроект «Собиралась Манечка до венца», названный по строчке из песни, которая исполнялась на свадьбе в деревне Камень Стародубского района. Артпроект «Собиралась Манечка до венца» (текстильные куклы на основе традиции, традиционное лоскутное шитье) объединяет 4 коллекции. Первая коллекция рассказывает о свадебном обряде деревни Камень (по материалам, описанным в книге « Традиционный свадебный обряд Брянского края». Остальные три коллекции - это авторские реплики на куклы из музейных собраний. Женские и мужские кукольные образы, которые тоже могли быть персонажами свадебного действа. Кроме того, автор выставки представляет лоскутные панно, в том числе и из проекта «А в сердце светит Русь», навеянных творчеством Сергея Есенина, авторские лоскутные комплексы из серии «Костюмы-праздники», которые были представлены на показе лоскутной одежды в рамках Международного фестиваля лоскутного шитья в Великобритании, Бирмингеме, а также комплекты «Чаевница» из серии «Промыслы России». Презентация выставки состоится в субботу, 30 января, в 15-00. Вход на презентацию свободный. |

|

25 января отмечается Татьянин день. Праздник также известен как День студента, поскольку святая мученица Татиана Римская, которую почитают в эту дату, издавна считается покровительницей учащихся вузов. В День Татьяны в 1755 году императрица России Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. Впоследствии в кампусе вуза была открыта церковь святой Татианы, а саму мученицу объявили покровительницей студентов. День студента стали праздновать с 1850 года, позже его переняли и другие учебные заведения. 25 января 2005 года президент России подписал Указ «О Дне российского студенчества». Этот документ официально утвердил профессиональный праздник российских студентов. Верующие люди 25 января посещают храмы, в которых проходят торжественные богослужения. Девушки, которые стремятся обустроить свою личную жизнь, молятся святой покровительнице Татиане. В старину в Татьянин день девушки старались приманить парней. Для этого они стелили на порог дома небольшую дорожку. Считалось, что если в этот день любимый молодой человек вытрет об нее ноги, то он будет частым гостем. Татьянин день – хорошее время для загадывания желаний. Для этого нужно выйти на солнечную поляну и подумать о заветных мечтах. Искренние желания, загаданные в этот день, сбываются! А вот ссориться с членами семьи и близкими людьми в Татьянин день запрещается. Не положено также отказывать в помощи нуждающимся и больным. Нельзя находиться в неубранном доме. В этот праздник существует традиция поздравлять всех Татьян с днем ангела. Сотрудники Унечского краеведческого музея поздравляют всех Татьян с именинами! Особые слова благодарности за совместную работу и плодотворное сотрудничество хочется выразить Татьяне Николаевне Арещенко, более 20 лет отработавшей научным сотрудником нашего музея, Татьяне Михайловне Козловой, одному из первых партнеров наших музейно-педагогических программ и Татьяне Ивановне Королёвой, народному мастеру России, выставка которой открывается в нашем музее в эти дни. Здоровья вам, добра и благополучия, наши дорогие Татьяны! |

|

Новогодние праздники пролетели яркой сказочной каруселью, не дав возможности до конца насладиться вкусом морозных мандаринов и видом украшенной праздничной ёлки. Но остались добрые воспоминания о веселых и радостных деньках, проведенных в кругу семьи и друзей. 20 января Унечский краеведческий музей порадовал своим визитом центр дневного пребывания пенсионеров «Университете третьего возраста». Для них сотрудниками музея была организована и проведена интерактивная программа «Раз в Крещенский вечерок…». Участвуя в программе, наши взрослые посетители узнали много новых для себя фактов об истории празднования дней «новогоднего» цикла, с юношеским азартом участвовали в предложенных конкурсах, викторинах. С удовольствием участвовали в гаданиях и делились своим опытом о правдивости данного обряда. Угощались традиционной крещенской кутьей и мастерили рождественского зайчика. Гости остались довольны теплой встречей и благодарили за доставленное удовольствие и теплый прием. |

|

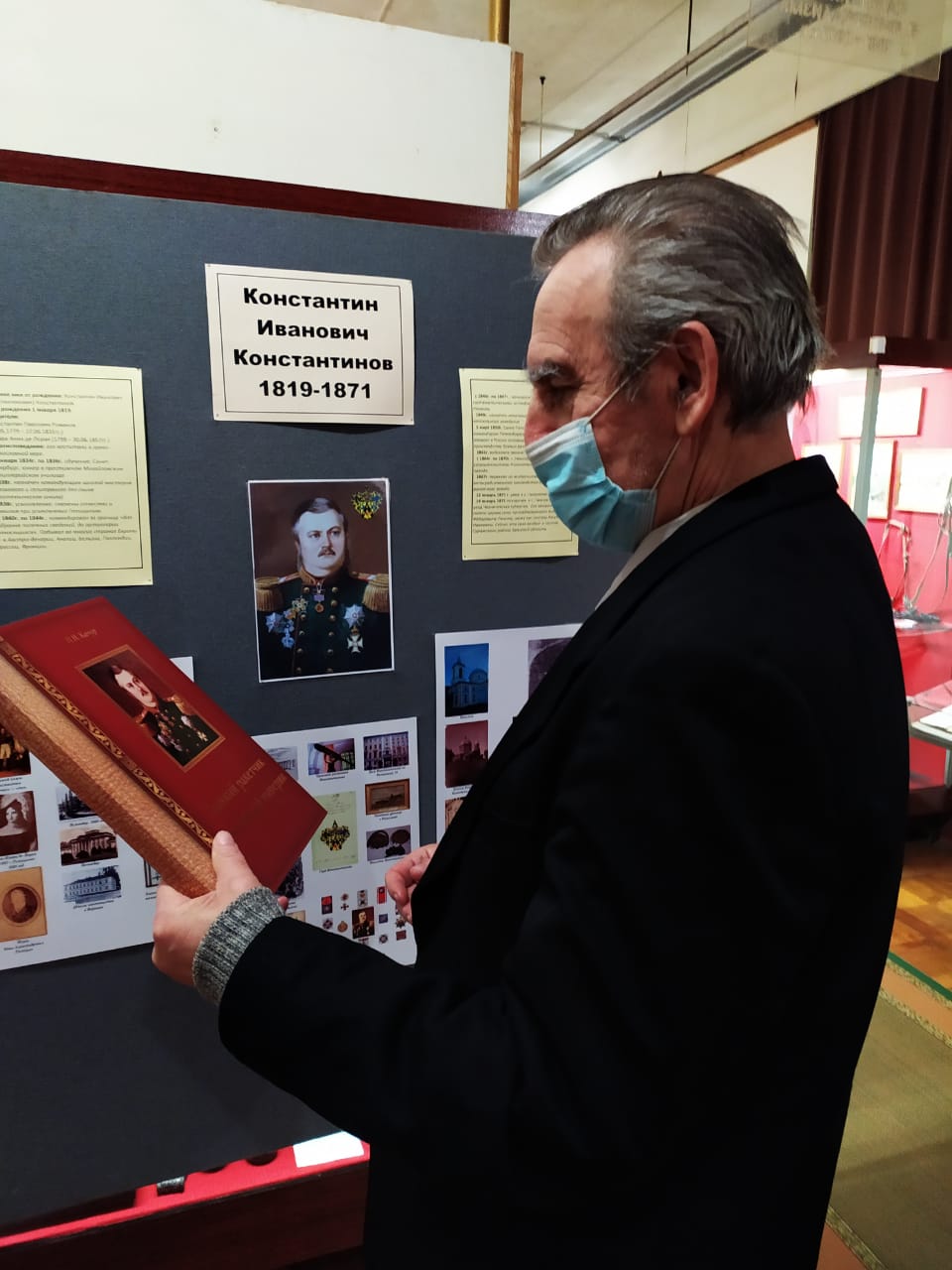

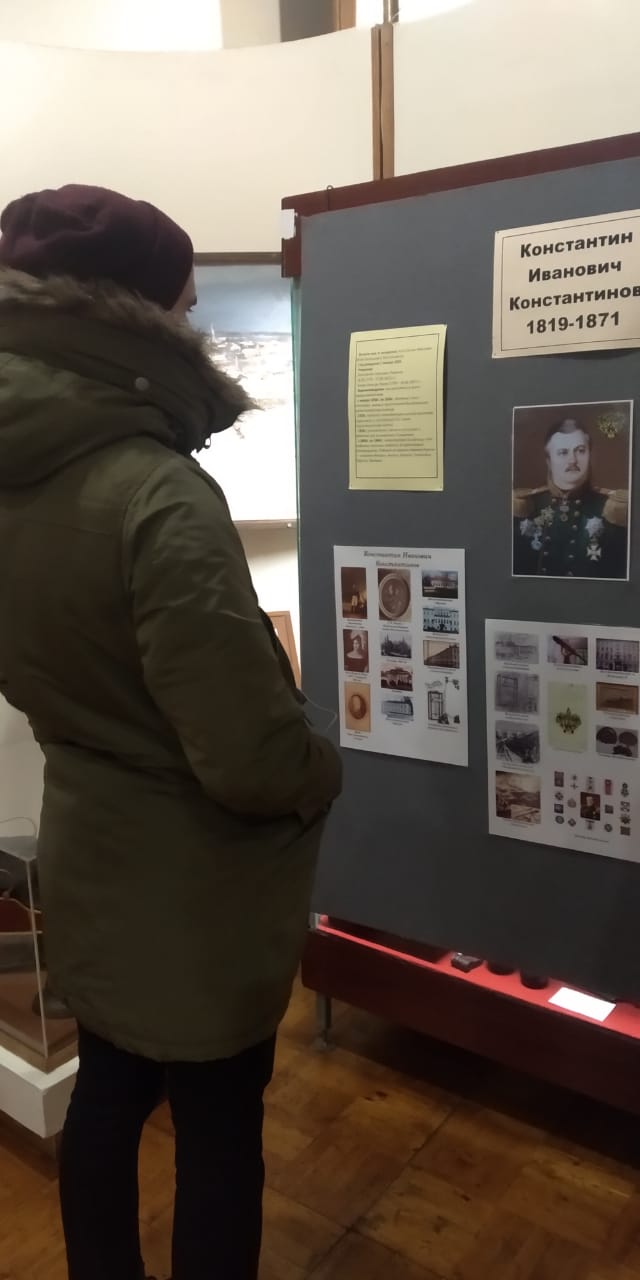

Как мы уже писали, 12 января исполнилось 150 лет со дня смерти генерал-лейтенанта Константина Ивановича Константинова [01.01.1819– 12.01.1871] – великого русского ученого в области артиллерии, ракетной техники, приборостроения и автоматики, который был похоронен на Брянщине в с.Нивное Суражского района. Сегодня посетителями музейной выставки, посвященной Константинову, стали отдыхающие Центра дневного пребывания пенсионеров, а также гости города. |

|

День музейного селфи (Museum Selfie Day) в 2021 году отмечается 20 января. Ежегодно Унечский краеведческий музей принимает участие в этой популярной международной акции. В этот день все музеи-участники поощряют посетителей, сделавших селфи рядом с их любимым произведением искусства. И наши посетители участвуют в этой акции с удовольствием! Помимо похода в музей, чтобы сделать селфи, есть много других причин посетить музей. Вот некоторые из этих причин: - доказано, что люди более счастливы, когда тратят деньги на впечатления, а не на вещи, и поход в музей предлагает отличные впечатления. - одна из основных задач музеев - вовлекать и обучать общество, поэтому регулярное посещение музеев делает вас умнее. - музеи - отличное место для встреч с друзьями и знакомыми, а также для культурного просвещения. История Дня музейного селфи. День был основан Мар Диксон, мамой из Лондона, которая ведет сайт о музеях, искусстве и культуре. Диксон заявила, что ее целью было создать однодневную акцию, которая повысит осведомленность о великих коллекциях, хранящихся в музеях. Первый День музейных селфи был проведен в январе 2014 года. С момента его создания многие музеи по всему миру присоединились к этой акции, а тысячи людей со всего мира разместили свои музейные селфи в социальных сетях. Принять участие в акции может любой желающий! Достаточно в этот день посетить музей, принимающий участие в акции, сделать селфи на фоне интересных экспонатов и разместить фото в любых соц. сетях (Instagram, "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники") с хештегом акции: #MuseumSelfie #МузейноеСелфи #КультурноеСелфи #CultureSelfie

|

|

15 января Унечский краеведческий музей посетили воспитанники подготовительной группы детского сада «Рябинушка» (воспитатель Перетятько О.Г.) |

|

Старый Новый год (он же Новый год по старому стилю) постучался в наши двери в ночь с 13 на 14 января 2021 года. И этим продолжил феерию новогодних праздников для многих жителей России. Как же у нас в календаре оказалось два Новых года и какие традиции стоит соблюдать в этот день? Когда-то Старый Новый год был просто Новым годом, ведь наши предки жили по юлианскому календарю. Но в 1918 году все изменилось, поскольку жители новой советской республики перешли на григорианский календарь. Новый год с тех пор начали отмечать с 31 декабря на 1 января – по новому стилю. А старый праздник так и остался в памяти народа и долгожданным гостем практически в каждом доме. Но в нашей местности Старый Новый год отмечают по-особенному. Ночь перед Новым годом считалась особой, волшебной, когда могли происходить различные чудеса и сказочные превращения. Люди верили, что в полночь «открывается небо», и тогда у самого Бога можно просить все, чего пожелаешь. Верили также, что в этот момент вода в колодцах превращается в вино и можно увидеть блуждающие огни, указывающие на места, где спрятаны сокровища. В этот день, по традиции, ребятня ходила от дома к дому, исполняя щедровки - желая хозяевам щедрого вечера, доброго здоровья и благополучия в новом году. А холостяцкие группы «водили козу». Парни и девушки, причудливо одетые,выражали добрые пожелания, веселили песнями, танцами, шутливыми сценками. «Коза» или «Ряженые» - целые театрализованные представления с определенными сценариями. На следующий день (14 января) - только начинает светать, дети ходят от дома к дому, произносят стихотворные пожелания, благодарность Богу за прожитый год и надежды на счастье, урожай в новом году и засевают порог зерном. Зерно берут в рукавицу или сумку. Сначала идут к крестным родителям и другим родственникам, к соседям и друзьям. Так и в наш Унечский музей на Старый Новый пожаловали соседи со щедровальными песнями – участники фольклорного коллектива «Сударушка» ЦДО (рук. Лихенко Н.П.). Они пожелали музею и сотрудникам процветания, успеха в делах и начинаниях и крепкого здоровья. Спасибо ребятам за праздник и море положительных эмоций!

|

|

Сегодня, 12 января исполнилось 150 лет со дня смерти генерал-лейтенанта Константина Ивановича Константинова [01.01.1819– 12.01.1871] – великого русского ученого в области артиллерии, ракетной техники, приборостроения и автоматики. Несмотря на то, что родился Константин Иванович в г.Николаев, местом его упокоения стала брянская земля – село Нивное Суражского района, место, ставшее родным его сестре Констанции. И мы гордимся великим ученым, как своим земляком. Константин Иванович - человек удивительной судьбы - был незаконнорожденным сыном цесаревича Константина Павловича Романова, младшего брата Российского императора Александра I. При рождении мальчик был наречён Константином Константиновичем Константиновым. Позже они с сестрой стали приёмными детьми князя И. А. Голицына, адъютанта великого князя, вследствие чего у них изменилось отчество. Константин Иванович Константинов прошел путь от фейерверкера Михайловского артиллерийского училища (1834) до генерал-лейтенанта (1864), посвятив свою жизнь развитию отечественной ракетной техники. Он создал первый в мире хроноскоп, первые системы дистанционного управления и обратной связи, намного опередив свое время. Он заложил основы ракетодинамики, его ракетные системы использовались во многих больших и малых войнах России на протяжении почти полувека. Он – автор более ста публикаций и 20 изобретений, лауреат двух Больших и одной серебряной Михайловских премий. Его работы по ракетной технике, артиллерии, ручного огнестрельного оружия, пиротехники, порохового дела, воздухоплавания отмечены высшими наградами России и многих ведущих стран мира. Авторитет его признан во всем научном мире. За его вклад в ракетостроение мы можем с полным основанием назвать Константина Ивановича Константинова главным ракетчиком Российской империи. В нашем музее вы можете познакомиться с монографией К.И.Константинова «О боевых ракетах», а также с книгой о нём П.И.Качура «Главный ракетчик Российской империи». Подробнее о жизни и творческой биографии ученого-артиллериста вы сможете узнать из статьи по ссылке:https://museum-unecha.ucoz.net/publ/issledovanija/raboty_kolleg/b_rjabukhin_glavnyj_raketchik_rossijskoj_imperii/3-1-0-139 |