|

Сегодня особенный праздник у россиян— День Государственного флага Российской Федерации. Традиционно к этой важной дате приурочено множество мероприятий — торжественные шествия, пропагандистские акции, молодежные флешмобы, авто-мото пробеги и др. Их главная цель — рассказать россиянам историю праздника, важность и значение государственных символов России. День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Праздник был установлен на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. Сегодня флаг России — «государственный триколор» — официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. Законным же «отцом» триколора признан Петр1. 31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой». До сих пор историки и исследователи не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета для российского флага, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий — Богородицу, покровительствующую России, красный — державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство и чистоту, синий — честность и верность, а красный — смелость, мужество и великодушие, присущие русским людям, а также — это цвет крови, пролитой за Отечество. В апреле 1918 года советское правительство по инициативе Якова Свердлова приняло решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище, и более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов и историческое знамя снова заняло свое почетное место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации.

|

|

Август в этом году необычайно щедр на встречи с прекрасными людьми. Ранее мы писали уже о нескольких людях, которые поделились богатствами из «бабушкиного сундука». Вот и сегодня нам снова повезло. Немцова Галина Сергеевна, посетившая вчера наш музей с детьми, подарила нашему музею уникальные вещи – ковер из мешковины и картину «Аленушка», вышитые крестом. Эти предметы хранят тепло рук ее бабушки Панцырь (в девичестве Кровко) Пелагеи Григорьевны. Пелагея Григорьевна родилась в далеком 1919 г. в поселке Гавриловка Стародубского района. Работала в колхозе дояркой. В семье было пятеро детей. К несчастью муж умер рано в 1978г. Работа тяжелая, да еще и хозяйство, дети. Но она находила время на любимое занятие – вышивку. За долгую жизнь она вышила около 15 больших ковров, которые подарила своим детям и родственникам. Схемы для вышивки находила в журналах, нитки привозили из Гомеля или покупали на местном рынке. Мешковину брала в колхозе. В начале 2000-х гг. Пелагею Григорьевну забрала в Унечу дочь Антонина Михайловна, но и здесь в уже преклонном возрасте она продолжала вышивать. Умерла Пелагея Григорьевна в 2007 г. Огромное спасибо Галине Сергеевне, что ее семья сохранила и передала нам эти предметы. Мы будем бережно хранить их для будущих поколений. |

|

18 августа сотрудники Унечского краеведческого музея совершили полевую экспедицию в с. Лыщичи Унечского района. Целью поездки в этот раз стал сбор местных предметов этнографии – старинного текстиля, элементов одежды. Лыщичи – село с богатой историей (по преданию основанное не позднее XIVв.) и славными традициями. Его жители – трудолюбивые, доброжелательные и очень гостеприимные люди. В ходе поездки было собрано немало интересных и очень ценных вещей с точки зрения сохранения культурно-этнографических традиций региона. Выражаем огромную благодарность библиотекарю села Любови Николаевне Тищенко за помощь в организации экспедиции. Без неё нам трудно было бы ориентироваться в большом селе. А также хорошему другу музея, волонтеру культуры Дмитрию Кабанову, без которого наша поездка не состоялась бы. И первой нашей целью было вручение благодарности Унечского краеведческого музея одной из старейших жительниц села Пешеходько Надежде Степановне, которая ранее передала в музей множество вышитых рушников. После этого мы посетили ещё несколько жительниц села, которые щедро поделились с музеем своими «богатствами» из сундука. Дащенко (в девичестве Лось) Нина Ивановна, 1944г.р., передала в дар нашему музею рушники, скатерти и рубахи, которые вышивала сама, а также вышитые её матерью Юлией Ивановной Лось, 1920 г.р. Нина Ивановна вспоминает, что ее мать ещё до 60-х гг. 20в. ткала на ткацком станке, который стоял у них в доме. Толкачева (в девичестве Клыго) Татьяна Ивановна поделилась предметами, вышитыми ее мамой Александрой Ивановной (1930 г.р.) и бабушкой Самклидой Ивановной (1906 г.р.). Это уникальные вещи с вышитыми крестом и гладью узорами, которым уже более 70 лет. Литвенок Ульяна Владимировна, 1946г.р. передала нашему музею рушники, скатерти, занавески, «видики», сделанные ею самой. Узоры для своих работ она «переснимала» со старинных рушников, иногда рисовала сама, а позднее выписывала журнал «Крестьянка», в котором печатались схемы для вышивания. Мы очень благодарны всем этим мастерицам, которые своими дарами помогают сохранить яркую и самобытную культуру нашего края, его богатые народные традиции. Ведь все предметы, поступившие в музей в ходе экспедиции, займут особое место в фондах музея. Многие из них будут использованы в выставочной и экспозиционной работе, на разных массовых мероприятиях и интерактивных занятиях. А это значит, что они будут не только тщательно сохранены для будущих поколений, но и обретут новую жизнь, благодаря активному представлению их посетителям. Дорогие земляки! Если у вас или у ваших бабушек сохранились старинные предметы текстиля или крестьянского быта, приносите их в музей и таким образом вы тоже внесете свою лепту в сохранение народной культуры и исторической памяти. |

|

19 августа Унечский краеведческий музей посетили члены дневного пребывания пенсионеров. С людьми пенсионного возраста всегда интересно работать – они, умудренные жизненным опытом, много знают и могут поддержать любую беседу, поделиться своими наблюдениями. Но на этот раз их вниманию была предложена тема, заинтересовавшая их особенно. В ходе мероприятия наши посетители вспомнили все доказанные и недоказанные гипотезы происхождения жизни на земле, узнали о том, как появились первые люди и об особенностях их жизни на территории наших земель. Вниманию наших гостей были представлены удивительные факты, помогающие воссоздать картину жизни человека от Каменного века до времен заселения наших земель племенами славян. Для подготовки лекции были использованы последние исследования ученых-археологов, антропологов, помогающие увидеть жизнь наших далеких предков с новой удивительной стороны. А археологические раскопки, регулярно проходящие в Унечском районе, пополняют музейный фонд новыми интересными экспонатами. |

|

14 августа 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения советского военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза, участника освобождения Унечи - Александра Терентьевича Алтунина. Александр Терентьевич родился в деревне Стеклянка Крестинской волости Калачинского уезда Омской губернии (ныне Калачинского района Омской области) в семье крестьянина. В 1936 году окончил 8 классов школы в селе Изылбаш (ныне село Иртыш Черлакского района Омской области). В 1937-1939 годах работал счетоводом Молотовского районного финансового отдела в селе Молотово (ныне село Иртыш) и секретарем Ермоловского сельсовета в селе Ермоловка (ныне не существует). В Красной армии с августа 1939 года. Направлен на учёбу в Омское военное пехотное училище, в феврале 1940 года с частью курсантов переведён в только что созданное Новосибирское военно-пехотное училище. Окончил его 10 июня 1941 года, к новому месту службы в Харьковский военный округ прибыл 22 июня 1941 года. Сначала лейтенант Алтунин был назначен заместителем командира миномётной роты по политчасти в 162-й стрелковой дивизии 25-го стрелкового корпуса. Через несколько дней дивизия была погружена в эшелоны и направлена на витебское направление. С первых дней июля 1941 года — в боях Великой Отечественной войны в составе Западного фронта, командовал миномётной ротой в оборонительных боях восточнее Витебска, под Ярцевом в Смоленской области. Был тяжело ранен. С сентября 1941 года — командир учебной стрелковой роты Северо-Кавказского военного округа. В ноябре 1941 года стал командиром роты в 157-й стрелковой дивизии Закавказского фронта. В декабре 1941 года в составе дивизии высадился в первом эшелоне десанта в Феодосию. Участвовал в Керченско-Феодосийской десантной операции. 10 января 1942 г. в бою на подступах к городу Старый Крым был вновь тяжело ранен. После ранения Александр Терентьевич очнулся лишь в кузове грузовика, который вез раненых обратно в Феодосию, а оттуда уже был на корабле отправлен в госпиталь, где пробыл до конца февраля. Это ранение спасло ему жизнь, так как получившие подмогу гитлеровцы в живых из десантников никого не оставили; именно боевым друзьям А.Т. Алтунина, погибшим под Старым Крымом, на месте их расстрела и поставлен обелиск. После выздоровления с апреля 1942 года по июль 1943 годы был командиром учебной пулемётной роты в составе Приволжского военного округа. В июле-ноябре 1943 года служил в 21-м отдельном запасном офицерском полку. С ноября 1943 года – офицер оперативного отдела штаба 197-й стрелковой дивизии, с марта 1944 года по март 1945 года – командир батальона и заместитель командира 889-го стрелкового полка. Воевал на Белорусском, 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в Гомельско-Речицкой операции, наступательных боях на бобруйском направлении, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской и Нижнесилезской операциях. В ходе Львовско-Сандомирской операции батальон капитана Алтунина отличился при прорыве обороны врага и освобождении города Владимир-Волынский. 29 июля 1944 года во главе батальона переправился через Вислу у села Доротка в Польше, захватил плацдарм. Умело организовав оборону, свыше 40 дней вёл бой на плацдарме, отвлекая силы противника от основного Сандомирского плацдарма. В сентябре 1944 года, уцелевшие 40 бойцов во главе с Алтуниным по приказу командования, оставили плацдарм и соединились с основными силами. За эту операцию Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года капитану Алтунину присвоено звание Героя Советского Союза. Послевоенный период В 1948 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1948—1955 годах служил в частях Туркестанского военного округа в городе Термезе, был помощником начальника и начальником оперативного отделения штаба стрелковой дивизии, начальником штаба стрелковой дивизии. В 1957 году окончил Военную академию Генерального штаба. Продолжал службу в Белорусском военном округе — с января 1958 года — заместитель командира, с конца того же года — командир мотострелковой дивизии. Генерал-майор (1960). Несколько лет служил в Генеральном штабе Вооружённых сил СССР. С 1966 года — командующий армией. С июня 1968 года — командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. С октября 1970 года — начальник Главного управления кадров Министерства Обороны СССР. С 1972 года — начальник Гражданской обороны СССР — заместитель Министра обороны СССР. Воинское звание генерал армии присвоено 16 февраля 1977 года. Будучи уже заместителем Министра обороны, начальником штаба Гражданской Обороны СССР, А. Т. Алтунин посетил места своей боевой юности. В 1986 году произошла Авария на Чернобыльской АЭС, которая вскрыла неготовность войск Гражданской обороны СССР к оперативным действиям по ликвидации масштабных техногенных и природных катастроф. Хотя такое положение дел сложилось задолго до Алтунина и на самом высшем уровне — он был обвинён в выявленных недостатках Гражданской обороны, снят с должности и назначен военным инспектором-советником в Группе генеральных инспекторов Министерства Обороны СССР. Член ЦК КПСС с 1976 года. Депутат Верховных Советов РСФСР 7-го созыва (в 1967-1971 гг.) и СССР 8—11-го созывов (1970—1989гг.). Умер 15 июля 1989 года от инфаркта. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Его именем названы улицы в городах Калачинск и Ярцево. В Москве на доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска. А.Т. Алтунин почетный гражданин городов: Ярцево Смоленской области (1978); Старый Крым в Крыму (1978). Александр Терентьевич награждён четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и медалями СССР, а также иностранными орденами и медалями. Герой Советского Союза генерал армии Александр Терентьевич Алтунин прошел по фронтовым дорогам Великой Отечественной войны сотни огненных верст. О своем участии в боях под Смоленском, в Крыму, в Белоруссии, на берегах Вислы и в Германии он рассказал в повествованиях мемуарного характера «Повесть о тревожной молодости» (1981г.) и «Звезды над Вислой» (1982г.). Они и легли в основу книги «На службе Отечеству». На страницах этих книг есть упоминание об операции по освобождению города Унеча: «…Теперь Унеча. Крепкий орешек. По сведениям разведки, гарнизон там солидный, к тому же и для маневра у противника условия неплохие. Три железные дороги, не говоря уже о шоссейных… …Ближе к Унече начались столкновения с противником. Боевые охранения полков все чаще и чаще завязывали перестрелки с отходящими группами гитлеровцев, саперы снимали мины, проделывали проходы в заграждениях. Но, как ни торопились части к Унече, перед городом пришлось остановиться. Дивизионные разведчики подтвердили поступившие раньше сведения о заблаговременной подготовке фашистов к обороне. Инженерные сооружения враг прикрыл огнем артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Без соответствующей подготовки атаковать его было трудно. В ходе ожесточенных боев в ночь на 23 сентября город Унеча был полностью освобожден. Из подвалов, погребов, садов и огородов на улицы повысыпали жители. Повысыпали все – от детей до стариков. Унечцы обнимали бойцов и командиров, не скрывая слез радости…» После смерти Александра Терентьевича его жена Полина Дмитриевна передала в наш музей ряд фотографий, книг и личных вещей. В витрине, посвящённой освобождению Унечи, хранятся его китель, шинель, фуражка и книга «Повесть о тревожной молодости» с дарственной надписью. В год 85-летия гражданской обороны страны МЧС России учредило памятную медаль - «Генерал армии Алтунин». Из положения о медали: «Памятной медалью МЧС России "Генерал армии Алтунин»" награждается личный состав МЧС России, имеющий стаж работы (службы) в системе МЧС России (в том числе в службах, органах, учреждениях и организациях, переданных в ведение МЧС России) не менее 10 лет, а также другие граждане за плодотворную работу, направленную на развитие гражданской обороны, совершенствование методов подготовки, оповещения и защиты населения, а также к умелое руководство и организацию сил гражданской обороны к действиям по предназначению». |

|

Основной задачей сотрудников Унечского краеведческого музея является сохранение материальной и нематериальной культуры своего региона. Это тем более важно, что многое из богатых народных традиций уходит безвозвратно, поглощается временем, обедняя не только будущие, но и нынешние поколения. Рушники и рубахи, саяны, прялки и коромысла уже сейчас вызывают удивление молодых посетителей. Поэтому мы всегда с благодарностью встречаем наших земляков, которые приносят в дар музею оставшиеся от дедушек и бабушек старинные предметы, на первый взгляд не представляющие особой ценности. Это могут быть предметы ткачества, домашняя утварь, одежда и многое другое. Эти предметы пополняют коллекцию музея, их выставляют в экспозиции, показывают на тематических выставках, их используют в работе со школьниками. Мы, по большому счету, даем им вторую жизнь, при этом бережно сохраняя. Одно из последних поступлений в музей – коллекция рушников и скатертей, переданная Еленой Васильевной Кулинич. Эти предметы принадлежали ее родственнице Шламенок Нине Тимофеевне, 1931 года рождения из Великой Дубровы. Ещё один замечательный подарок музею сделала жительница Унечи Дедкова Алла Николаевна. Она отдала музею несколько рушников, вышитых её бабушкой, уроженкой п.Заровье, 1926г.р. Куцобешенко Ксенией Федоровной. Мастериц уже нет в живых, а вещи, выполненные их руками, будут жить и радовать людей. Мы искренне благодарим Елену Васильевну и Аллу Николаевну за их великодушный и щедрый жест. Мы обращаемся к жителям нашего города и района с просьбой помочь музею в сохранении яркой и самобытной культуры нашего края. Поделитесь с нами сохранившимися у вас предметами крестьянского быта, старинными рубахами, скатертями и рушниками, и мы сбережем их для будущих поколений. |

|

В субботу 7 августа в Унечском музее было особенно людно. В гостях у нас побывала большая группа из г. Брянска. Для посетителей сотрудники музея разработали интересную образовательно-развлекательную программу, состоящую из экскурсии по залам музея, знакомства с историей и известным личностями края и интерактивного занятия «Фольклорные традиции Унечского края». Группа туристов оказалась достаточно большой, поэтому для удобства работы с посетителем и соблюдая ограничительные меры, группу разбили на две половины. Поочередно, они смогли поучаствовать во всей музейной программе. Каждый из присутствующих смог примерять народный Унечский костюм, поучаствовать в диалектологической викторине, исполнить традиционные песни нашего района и отведать вкусный ароматный чай от фитокомплекса «Женьшень». Гости остались довольны встречей, а мы с нетерпением ждем в гости всех желающих! |

|

Приятная новость недели - директору Унечского краеведческого музея Голик Наталье Александровне присвоили звание «Заслуженный работник культуры РФ». Соответствующий указ #455 от 6 августа 2021 года подписал Владимир Путин. Согласно документу президента России, директору муниципального учреждения культуры «Унечский краеведческий музей» Брянской области Наталье Голик за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Мы поздравляем Наталью Александровну с заслуженной наградой! Желаем ей творческих успехов, неугасаемого запала и воплощения в жизнь всего задуманного!

|

|

Совсем недавно в Унечском краеведческом музее закончила свою работу выставка старинного текстиля юго-западной части Брянщины «Традиции живая нить». Она вызвала огромный интерес как у жителей нашего города, так и его гостей. А любезно предоставил эту коллекцию музею для экспонирования этнограф–краевед, коллекционер народного текстиля из Новозыбкова Алексей Белас. Мы неоднократно рассказывали об этом действительно удивительном человеке, который, несмотря на свою молодость, давно и активно собирает старые рушники и костюмы. А ешё он ткач и делом доказывает, что искусство мастериц – актуально, а традиции ткачества требуют сохранения. И он их деятельно сохраняет. На сегодня имя Алексея Беласа широко известно далеко за пределами Брянщины. Его коллекция самая большая на Брянщине и одна из самых интересных среди подобных коллекций России. Он неоднократно проводил свои семинары-выставки в Брянске и Москве, неизменно пользовавшиеся огромным интересом не только у специалистов, но и у широкого круга их посетителей. 5 августа унечская делегация в составе начальника Отдела культуры администрации Унечского района Нужновой М.В., директора Унечского краеведческого музея Голик Н.А., педагога Центра дополнительного образования Лихенко Н.П. побывала в гостях у известного коллекционера, познакомилась с его обширной коллекцией народного текстиля, не менее интересной и уникальной библиотекой древних религиозных книг и собираемыми Алексеем на протяжении многих лет разными предметами антиквариата. Алексей провел гостям интереснейшую экскурсию по своему уникальному дому, а также представил свою новую работу – рушник, который он ткёт по образцу старинного. В конце встречи Нужнова Марина Викторовна вручила хозяину гостеприимного дома Почетную грамоту Отдела культуры администрации Унечского района за сохранение историко-культурного наследия Брянского края, а также за просветительскую деятельность в популяризации фольклорно-этнографических знаний и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

|

|

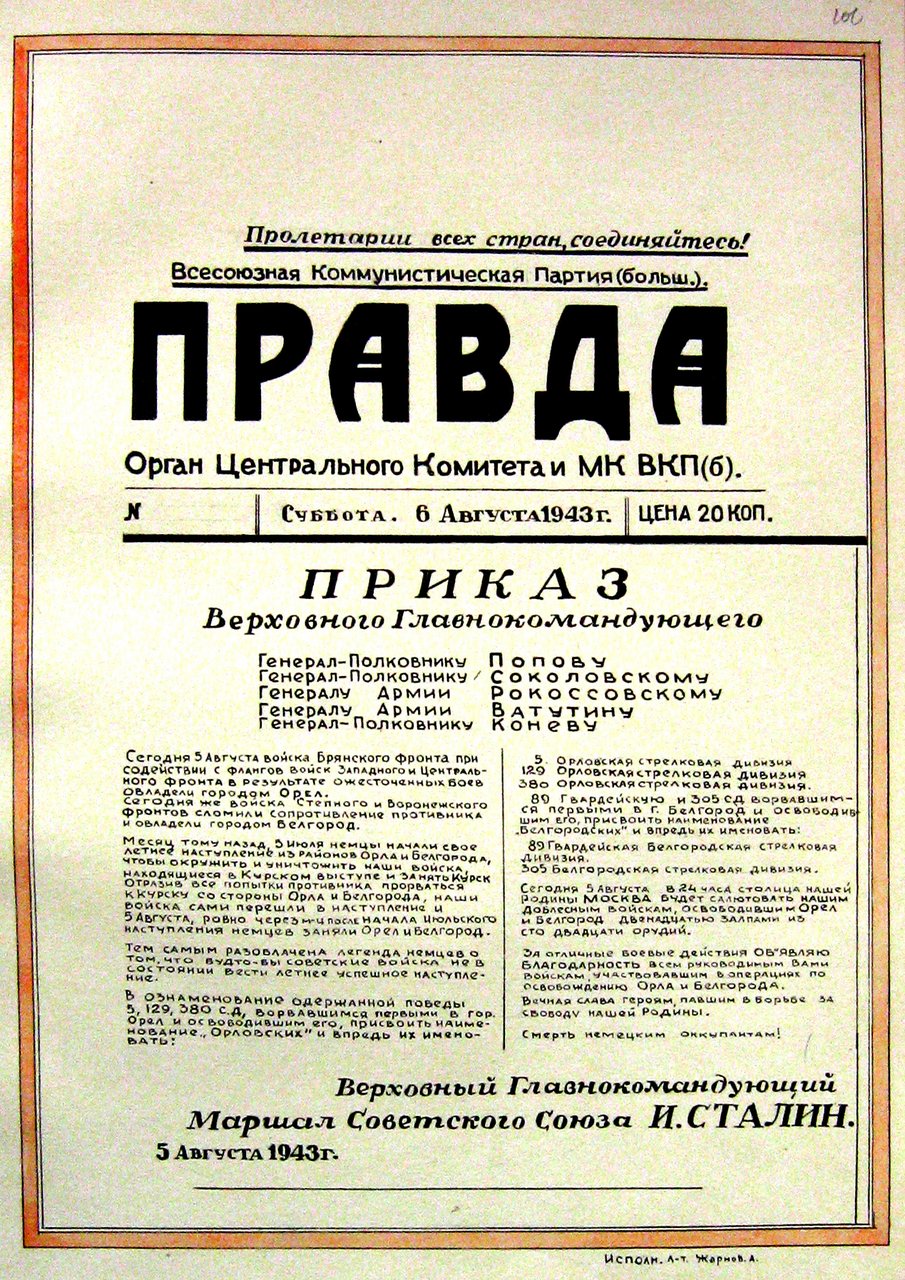

Первый салют победы прогремел в Москве 5 августа 1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода войсками Западного, Брянского, Центрального, Воронежского и Степного фронтов. В тот день салют был произведен 12-ю залпами из 124 орудий.

С этого дня салютами Победы в столице станут неизменно отмечать освобождение каждого крупного города. И салюты эти поднимали моральных дух населения. Такая праздничная канонада вселяла уверенность и спокойствие. Но это покажет время. А в тот день, принимая такое решение, Иосиф Сталин, конечно, рисковал.

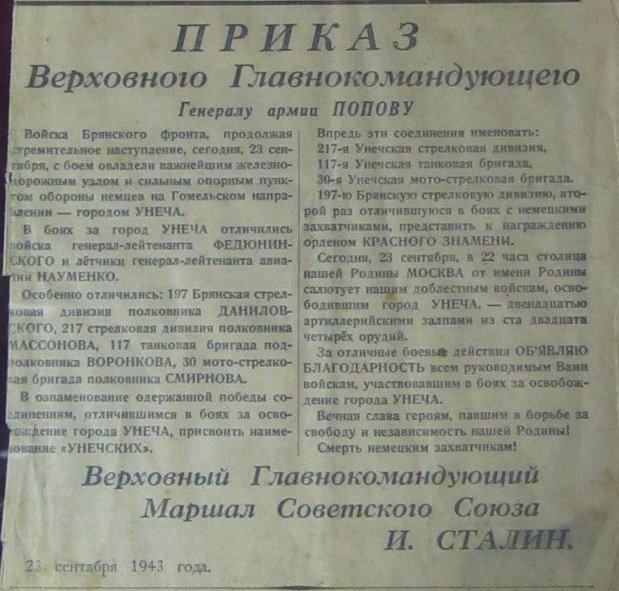

В начале августа 1943г. Иосиф Виссарионович отправился на Калининский фронт. Известие о взятии Орла и Белгорода он получил, находясь в селе Хорошево. Вернувшись в тот же день в Кремль, Сталин (по воспоминаниям генерала Штеменко) - собрав руководителей Генштаба, сказал: "В древние времена, когда войска одерживали победы, в честь полководцев и их войск гудели все колокола. И нам бы неплохо бы отмечать победы ощутимо, не только поздравительными приказами, а учинять какую-то иллюминацию". "Вернувшись в генштаб, - пишет Штеменко, - мы все-таки решили подготовить приказ, а проведение первого салюта возложить на командующих противовоздушной обороны столицы генерала Журавлева и командующего округом - генерала Артемьева". Проблема была в одном – где найти холостые заряды. Кто-то вспомнил, что на костыревском артскладе был до войны такой запас. Нашли. Посчитали -1200 штук. Прикинули, чтобы салют был слышен во всех концах Москвы, нужно около сотни зенитных орудий. Дальше простая арифметика - 13 залпов из ста орудий. Но тут выяснилось, что в Кремле стоит дивизион горных пушек - 24 ствола, из которых до войны стреляли по революционным праздникам. Решили добавить. И получился тот размер, который потом станет салютом третьей обычной категории - 12 залпов из 124 орудий. Так зародилась идея первого салюта. Она принадлежит Верховному Главнокомандующему Советскими Вооружёнными Силами в годы Великой Отечественной войны И.В. Сталину. Причём великое действо по имени салют было подготовлено и образцово исполнено всего за несколько часов! Позднее было утверждено три категории салютов: 1-й степени –- 24 залпа из 324 орудий в честь особо выдающихся событий - освобождение столиц республик, столиц иностранных государств, выход на госграницу, завершение войны с союзниками Германии. 2-й степени – 20 залпов из 224 орудий в честь крупных событий - освобождение крупных городов, завершение крупных операций, форсирование крупнейших рек. 3-й степени - 12 залпов из 124 орудий в честь важных военно-оперативных достижений - овладение важными железнодорожными, морскими и шоссейными пунктами и узлами дорог, окружение крупных группировок. Столица салютовала нашим победам иногда по два, три, четыре и даже пять раз за вечер. Наибольшее количество салютов пришлось на долю тех фронтов, войска которых победоносно завершали войну на территории гитлеровской Германии или на подступах к ней. Войскам 1-го Украинского фронта Москва салютовала 68 раз, 1-го Белорусского — 46, 2-го Украинского — 45, 2-го Белорусского — 44, 3-го Украинского — 36, 3-го Белорусского — 29, 4-го Украинского — 25. 23 сентября 1943 года прозвучали залпы из артиллерийских орудий в честь освобождения Унечи. Из газеты «Красная Звезда», № 226, 24 сентября 1943 года. «Вчера, 23 сентября, по приказу Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина столица нашей Родины Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам Степного фронта, освободившим областной центр Украины — город Полтаву, мощный узел обороны немцев на Левобережной Украине. В 21 час были даны один за другим 12 залпов из 124 орудий. Сотни ракет взвились в небо и рассыпались ослепительно ярким разноцветным дождем над улицами и площадями столицы, несмотря на ненастную осеннюю погоду, переполненными ликующим народом, как всегда в момент салюта. В 22 часа грянул второй артиллерийский салют — 12 залпов из 124 орудий в честь доблестных войск Брянского фронта, овладевших важнейшим железнодорожным узлом и сильным опорным пунктом обороны немцев на Гомельском направлении — городом Унеча. Вся страна слушала транслировавшиеся по радио салюты в честь освободителей Полтавы и Унечи. (ТАСС)».

В День Победы над фашистской Германией, 9 Мая 1945 года, был дан салют 30 залпами из 1000 орудий. Впечатляющими выглядели и фейерверк, сопровождавший эти залпы, и световой шатер над центром Москвы, образованный лучами 160 прожекторов. 5 августа 1943 года был первый салют. Потом был второй — в честь освобождения Харькова, венчавший завершение Курской битвы. Потом были ещё и ещё. Их было столько же, сколько выдающихся побед, которые одержала Красная Армия на трудном и кровавом пути к Берлину. И каждый из этих последующих салютов озарял непоколебимую веру народа в нашу Великую Победу новой вспышкой радости, точно так же, как озаряли тёмное небо над Москвой победные салюты. Но никогда не забудется тот, первый, в честь освобождения Орла и Белгорода, который слушала вся военная страна, прильнув к радиоприёмникам и репродукторам. |